公告栏:

站内搜索:

专家观点丨发现山区资源,创新“山养经济” ——基于独特山地资源的品牌经济创新模式探索

时间:2025-04-22 12:04:52 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 张琦 点击:1380次

我国是山地大国,广义上,山地面积占国土面积的三分之二。山地生态系统的年水源涵养量、土壤保持量、固碳量占全国生态系统服务功能总量的85%以上,集中了60%的森林资源,涵盖了83%的生物多样性保护重要区1。因此,山区蕴藏着丰富的清洁能源、特色农业资源及文化旅游资源。如何基于山地资源特色及其禀赋,创新区域经济价值,这是关乎我国三农是否可持续发展的问题。

我国城镇常住人口达9.4亿,城市是社会经济发展的核心生产力代表。山区,特别是乡村山区,常被贴上贫困与落后的标签,中国山区目前已实现整体脱贫,但山区的可持续发展仍需长期努力。山地资源要活化,要转化为经济价值,引进城市消费,通过匹配当下城市消费者需求实现价值创新不失为一种有效途径。

2025年,是“两山理论”提出的20周年,它深刻揭示了自然生态资源价值的转换机制与转换方向,指导我们以系统思维统筹生态保护与经济社会发展,展现了人与自然和谐共生的现代化图景。

基于“两山理论”及其相关研究,本文提出“山养经济”这一基于山地资源禀赋的品牌经济创新模式,旨在以科学化生态保护、经济可持续发展的前提下,探索既能满足当代消费者需求升级,又能提高山区资源价值的品牌经济创新模式。

本文所指的“山养经济”,能够有效保护、激活山区生态资源、文化资源,实现山区资源禀赋的充分融合与聚合发展,提升山区资源价值,提供现代化的消费价值,提升山区经济的溢价。期望“山养经济”的提出,能够对乡村振兴、人民共富、文化传承和发展有着积极的意义。

一、“三元”消费已然暗潮涌动

(一)当下城市人群的现实困局

1、生理透支

高强度的工作状态,频繁的加班、应酬正挤压着个人时间。睡眠不足与缺乏运动导致代谢紊乱,加上快餐化饮食,以及空气、噪音等污染带来的影响,让人们的身体长期处于“透支”状态。《2025中国睡眠健康研究白皮书》显示,超 65% 的统计人群每周存在1-2次的睡眠困扰2。

2、心理负荷

多重社会角色挤压,车贷房贷的经济压力,KPI、OKR等现代管理考核机制所带来的“自我物化”的职场焦虑,以及各种生活问题的相互交织,加剧了人们的心理负担。信息爆炸催生认知疲劳,社交关系数字化带来情感疏离,个体陷入持续性的精神耗竭状态。

3、文化缺位

工作和生活的负荷导致文化生活、兴趣爱好的时间和兴致被挤压。浅层娱乐的即时满足替代了深度理智的人文体验,短视频成瘾、“功利性”阅读等快餐式消费消减了人们深层次的文化体验。《2024 中国居民文化发展满意度调查报告》显示,居民经常参与的文化活动排名第一、二位的是“看电视剧或综艺(包括线下和网上)”、“进行网络文化活动(如看直播、短视频、演出等,不含游戏)”,分辨占比52.42%和45.22%3。

4、价值冲突

“成功”概念被单一化为收入、职位等单向度的评判体系,当物质追求成为人生终极目标时,人们的文化体验、精神追求等个人多元的价值空间被边缘化,对生命本真价值的探求被淡化,容易诱发意义感迷失的“空心化”心态,造成“物质追逐-成功焦虑-意义缺失”的不良循环。《中国灵活就业青年发展状况调查报告》中有15%的受访者明确指出“身心状况不是很好”,原因主要来自于“对未来生活感到迷茫”“经济压力大”“自我期望过高”“不被理解/孤独”4。

(二)“慢思行”消费范式涌现

身体机能的负面影响、情绪能量的枯竭、自我认同的模糊等现象,以及高速低质、身心俱疲、无价值感的生存状态,本质上是文明高速发展时代,人与自然、人与社会、人与自我关系的迷失。

由此,产生了城市人群典型的现象级需求——“慢下来,深思考,再出发”的“慢思行”三元范式。

1、慢下来

“慢下来”的慢生活诉求,体现了人们对生物钟节律回归的强烈渴望。消费者期望通过各种身体放松的活动方式,让自己回归到自然且舒适的状态。

2、深思考

“深思考”是对心智的疗愈过程。人们期望通过文化艺术浸润和哲学思辨等活动,唤醒情绪感知力,形成精神自愈力和认知体系的更新,打破功利主义价值的桎梏,重塑对自我价值与世界的理解。

3、再出发

“再出发”是从“效率至上”到“生命质量”的价值观转变。人们的消费价值观逐步调整,找回健康、平衡、意义充盈的生活本质,回归健康的生活状态。

“慢思行”三元范式体现了其相互间的正向循环关系。生理节律修复(慢)为认知重构(思)提供能量基础,而价值体系的更新和生活状态的重构(行)又强化了前两者的可持续性。

(三)“慢思行”消费范式的具体特征

1、生理需求

人们渴望置身于宁静清幽、景致秀丽的场域,逃离噪声、空气和光污染的侵扰,重置烦杂、疲惫的感官。通过洁净的空气、安静的环境、高质量睡眠、健康有特色的饮食、规律的作息重启身体节律,舒缓焦虑,实现身体修复。

2、心智需求

人们渴求文化养分的补给,通过知识获取,人文、艺术体验,修复被快餐文化钝化的审美,慰藉情绪、陶冶情操、修养情志,重拾兴趣爱好。例如,阅读、讲座、文化沙龙、琴棋书画诗花茶的体验、艺术鉴赏、健康适度的体育活动等等,完成心智的滋养。

3、精神需求

人们尝试展开自我对话和深度思考,借助哲学层面的学习和自省,以及通过禅修、冥想、漫行等活动,来思考生活和生命,找回意义坐标,对“何为良好生活”进行重新定义,实现自我价值和生活状态的重塑。

知萌发布的《2025中国消费趋势报告》显示,户外运动、文旅出游、生活调剂、兴趣消费、快乐满足、瞬间疗愈,关注身体全面健康与愉悦的体验,探求心灵的和谐平衡,多样的养生方式、以心养身等消费趋势,也印证了当下城市人群对“慢思行”三元消费的现实需求。淡然的生活方式成为时尚,65.5%的消费者通过放空自己、淡然生活的情绪调节让自己平静,45.1%的消费者开始更多地思考和内省,他们渴望做真实的自己,追随内心的呼唤5。

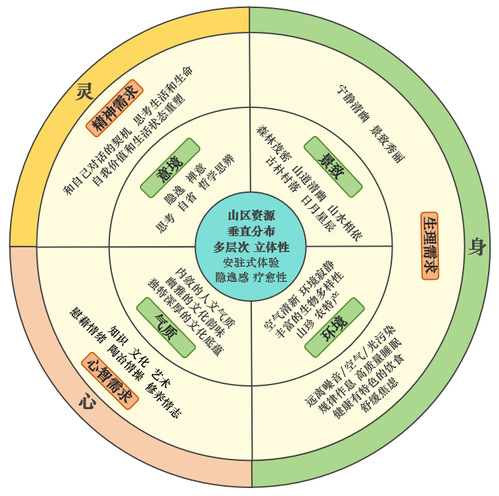

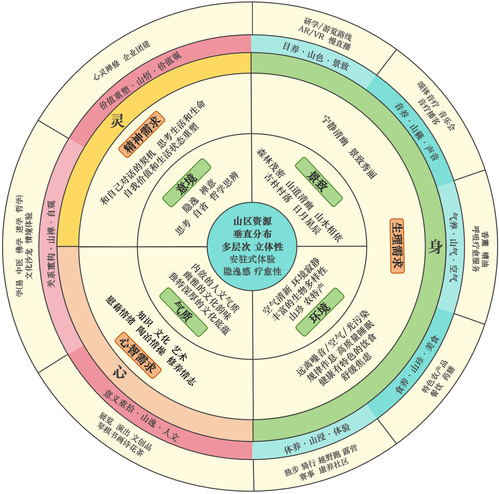

(四)山区资源的消费匹配性

山区资源的一般特征,表现为垂直分布与多层次叠加的立体空间特性。这一特征决定了山区资源能在相对固定范围内,容纳各种丰富的需求场景,有助于消费者在安驻的状态下实现“慢下来”的消费体验。

山区资源更具有一些独特的禀赋,能够匹配当下消费者“慢思行”三元消费范式的具体需求。

1、滋养身体的物质环境匹配性

清幽的景致、茂密的森林、山水相依的景观,为消费者创造了“信息降噪”的容器,并形成隐谧空间式的包围感,从感官维度营造“慢思行”的情境;清新、富氧的空气,寂静的环境,优质的生态引导消费者身体放松,为“慢下来”创造生理体验的条件;丰富的生物多样性,为消费者提供融入自然、亲近生命的体验;山珍、农特产等富饶的物产则能满足消费者在特色饮食、养生等方面的需求。

2、养心明智的文化气质匹配性

山区内敛的人文气质,幽雅的文化韵味,独特、深厚的文化底蕴和人文资源,能为消费者的“慢思行”需求提供良好的文化滋养条件。

3、内省思辨的精神意境匹配性

山区隐逸禅意的生活节奏和氛围,为消费者提供与自己对话的契机,形成思考、自省和对价值观的审视,营造出哲学思辨的精神意境。

4、天地山人的交互对话匹配性

利用、聚合山区的云、星、树、道、物产、村落、原住民以及设施、装置等,实现天、地、山、人之间的交互对话与各种山间活动的体验性匹配。

图1 山区资源与“慢思行”三元消费需求的匹配关系

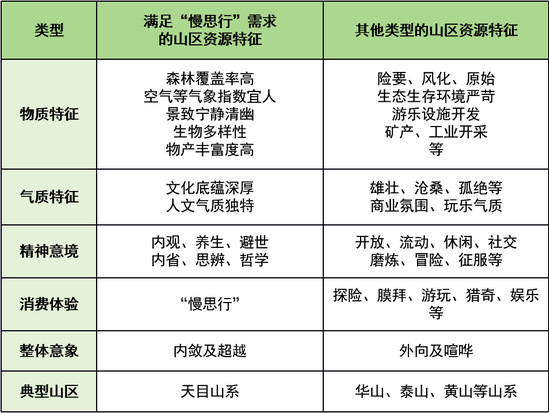

5、山区资源的不同消费价值

不同山区的资源禀赋各有其特点,能够满足消费者“慢思行”需求的山区特征,与其他类型的山区资源特征形成迥然不同的差异性。

其他类型山区资源特征的差异性体现在:一些山区呈现风化、原始、险要或是生态生存环境严苛的特征,带着沧桑、孤绝、雄壮的气质,给人以追求磨炼、冒险、征服的精神意境,满足人们探险或膜拜的消费体验;一些山区经过游乐设施建设开发,呈现浓厚的商业氛围和玩乐气质,满足人们开放、休闲、社交的精神需求,实现游玩、猎奇、娱乐的体验;还有一些山区则以纯粹的矿产和工业开发为主。

能够满足消费者“慢思行” 需求的山区,其整体意象呈现出内敛与超越的特质,引导人们在其中进行汲取、内观与升华;而其他类型的山区,整体意象往往偏向外向且喧哗,促使人们向外输出、尽情释放或者勇于挑战 。

表1 不同山区资源特征比较

因此,并非所有的山区均拥有开发“山养经济”的基础价值,唯有在物质、气质、精神、意境、体验、意象等各方面均具有“滋养”特征的,才具有开发可能。

二、发现山区资源,创新“山养经济”

(一)“山养”是山区资源与消费价值的有效链接

1、“山养”概念及其特征

本文所指的“山养”,指的是人们借助山区特有的自然生态和资源禀赋,滋养和疗愈“身、心、灵”的综合活动和体验,是追求自我价值的思考和重塑,是实现健康生活状态的调整和回归的过程,是当下人们“慢下来、深思考、再出发”的感官和精神实践。

“山养”不是普通的旅游度假。常见的休闲度假,往往围绕人工娱乐设施展开,游客热衷于打卡、游玩、品尝美食及享受休闲服务,本质上是城市娱乐场景和消费模式在异地的复制与延伸。而“山养”,则将目光聚焦于身体的舒缓放松与文化、精神层面的深度融合,进一步追求深层的精神境界。

与传统健康疗养相比,“山养”也独具特色。传统疗养多侧重于医疗与功能范畴,借助疗养设施和标准化疗程,解决身体的特定问题,着重于身体器质性损伤的生理修复。“山养”的独特在于,它在借助山区优质环境指标进行身体康复的同时,更关注于心智的充实,引发价值的思辨,是一场“身心灵”多维度协同的滋养之旅。

“山养”与心理疗愈有着明显的差异。常规心理疗愈通常在封闭场所、私密空间内,运用专业技术手段来缓解焦虑、抑郁等显性症状实现心理修复。而“山养”,虽也涵盖心理疗愈的体验内容,但其场域更为开放、充满灵性,能让参与者真切感受到 “天地人合” 的美妙和谐,获得全方位的综合体验。

表2 “山养”与旅游度假、健康疗养、心理疗愈的异同比较

2、“山养”与消费者的认知链接

中华自古便有“山可养人”的认知基础。《黄帝内经》表述:“皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”、“是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦”、“高者其气寿,下者其气夭”,山能辟邪风,聚气宁神,具有养人的能力。《周易》泰卦描述为地天泰,上坤下乾,天气下沉,地气上升,所以能够阴阳交合而通泰,山正是天地之气交汇之地,是独特的气场体征所在。《周易》艮卦则直接以“山”为象,象征“止而不滞”的智慧,“艮,止也,时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明”。这,正是山能满足当下人们“慢思行”需求的直接写照。

“山可养人”的生理与心理疗愈机制也得到了当代前沿科学领域的有力印证。山中空气清新、森林密布,具有富氧的特征;山间的负氧离子具有提升心肺功能、增强免疫代谢、刺激副交感神经,缓解压力与焦虑的作用;山区岩石所含的金属矿物能产生独特的磁场分布,与人体生物磁场产生良性的谐振效应,帮助人们宁神静息;山间一些植物(如松树、杉树)能释放萜烯类化合物,具有抗炎、抗氧化的作用;山区的微气候调节作用和自然白噪音也具有养身安神的功效,等等。

山之人文,淋漓尽致地展现出“山可养人”的精神内涵。“行到水穷处,坐看云起时”,“采菊东篱下,悠然见南山”的精神意境,自古为人乐道。且山中往往多有佛寺、道观分布,清净禅意、道法自然和天人合一的智慧,让山间蕴含了儒释道的哲学气质,体现更高维度的“山养人”的独特价值。

“山可养人”也存在于人们的认知实践中。疗养院、干休所往往选址于山中,山间别墅、民宿也被大众认知为疗愈佳所,山区产出的药材、农产品被珍视为养生上品。

由此可见,“山养”,作为山区资源禀赋和消费者的纽带,既具备消费需求链接的能力,又具有消费者可认知、可感知的属性,是可被解读、演绎和体会,可被符号化、视觉化和品牌化的认知与心智链接,易于消费者接受和传播。

(二)“山养经济”是山区发展与品牌经济创新模式

1、“山养经济”概念及其特征

“山养经济”指的是以山区全域生态和人文资源为核心,以满足消费者“山养”需求为目的,通过山区资源聚合,实现全方位、多层级消费体验的区域经济发展与品牌经济创新模式。

“山养经济”是山区资源的独特“打开方式”,是“山养”消费的产业开发和消费升级,它与山区旅游、林下经济、森林康养等模式关联,但又形成了显著区别。

山区旅游,多聚焦于地理景观的观光打卡、设施游玩和纪念品购物,将山区景观和文化故事资源充分挖掘和利用,具有鲜明的玩乐氛围和娱乐特性。

林下经济,将重点放在林间物质资源的生产,涵盖种植、养殖、栽培和加工等领域,致力于将林下空间的潜力充分释放利用,展示出农业生产的物产性特性。

森林康养,主要侧重身体休养和疗养,注重山区自然环境资源的定向利用,并与标准化的疗程项目紧密结合,彰显出显著的功能特性。

“山养经济”,不仅囊括了旅游观光、物产消费和身体康养等丰富的体验,并将消费延展至“慢思行”的多层级需求满足,是山区自然生态与人文的多角度资源价值转化,进一步拓展了非物质服务供给,给予消费者心智和精神层面的疗愈及满足,是山区生态、环境景观、生物多样性、文化底蕴和生活方式等全要素资源的聚合利用,是“身心灵”的综合滋养和疗愈,健康状态的综合调整与回归。

表3 “山养经济”与其他相关经济形态的异同

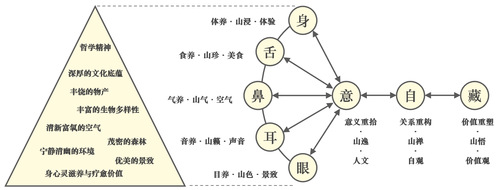

2、“山养经济”的消费体验结构

“山养经济”可通过消费者的“消费八识”,实现山区资源不同维度的消费价值。

眼·目养·山色·景致:依托宁静清幽的山区景致、丰富多样的自然地貌和蓬勃的生物多样性,打造观览、研学等产品服务体验,让人们的双目在熏陶中得到滋养。

耳·音养·山籁·声音:借由山区独特的寂静环境,带来“山籁”的听感体验和产品服务(例颂钵音疗、音乐会、音疗播客等),让人们享受树涛、流水、鸟鸣、诵经、脚步、欢笑的美好声音氛围。

鼻·气养·山气·空气:山区清新润泽的空气,加之森林环绕带来的高含氧环境,延伸出多样的产品服务体验(例基于山区植物的香薰、精油,呼吸疗愈服务等),帮助人们“净鼻”、“洗肺”,重焕生机。

舌·食养·山珍·美食:围绕山区独特的农特产品和特色餐饮展开,为人们带去味蕾的满足和食疗的体验(例茶叶、竹笋、菌菇等)。

身·体养·山浸·体验:涵盖了丰富的山区户外、露营及康养(例瑜伽、艾灸、针灸、普拉提、太极)等活动的相关服务产品体验,让人们通过“身体力行”融入自然、浸入山林。

意·意义重拾·山逸·人文:深挖山区及当地的文化特质,展开一系列人文体验活动与教育服务,推出与之相关产品(例琴棋书画诗花茶等),让人们的文化生活得以充养,再次重拾兴趣和找回生活的意义。

自·关系重构·山禅·自观:聚焦于消费者的自我对话和自省,提供具有哲学特征的文化服务和教育产品体验(例易经、中医、佛学、道学、哲学等),帮助人们深度探索内心、促成思辨,重构人与自己的关系、人与自然的关系、人与社会的关系,实现精神动力的修复。

藏·价值重塑·山悟·价值观:致力于为消费者提供健康生活方式养成以及价值观层面的高阶体验服务产品(例心灵禅修、团建等),引导消费者在山区静谧的环境中,感悟人生,重塑积极、健康的价值观,完成一场山之心灵感悟。

图2 “山养经济”消费体验结构图

(三)“山养经济”的模式特征

1、生态保护与市场价值的开发并行

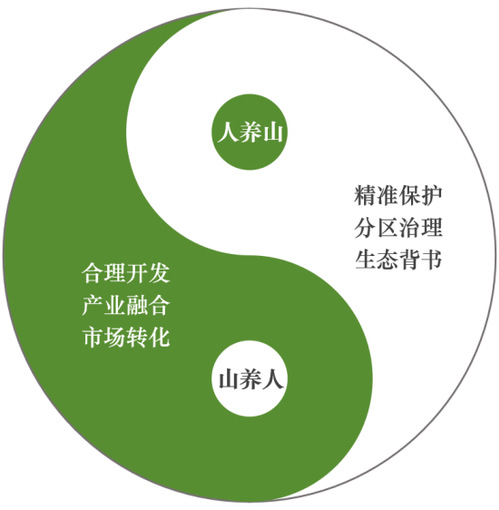

“山养经济”通过“精准保护+定向开发”,以科学评估与分区治理的方式,实现核心生态敏感区的严格保护与资源承载区合理开发的有机统一。该模式摒弃了消极保守的不开发、不作为的“封存式保护”,也拒绝了短视功利的、资源竭取的“掠夺式开发”,做到保护该保护的、开发该开发的,实现生态产业化与产业生态化的双轨耦合。通过“人养山”实现生态价值的支持和背书,通过“山养人”实现市场价值和销售力转化,做到“人养山”与“山养人”的和谐统一,体现价值转化的最大化。

图3 “人养山”与“山养人”的和谐循环关系

2、人类发展与自然保护的互动共生

“山养经济”体现生活方式和价值观的健康导向,体现“三种自然”的融合。“回归自然”的身心状态,“慢下来”,松弛绷紧之弦,找寻与自己对话的契机,“既能低头看路,也可仰望星空”。融入“大自然”之中的过程,融入生态、感受生活、体会生命。“自然而然”的心境,引导自然共生、天人合一的价值观,形成自然健康的生活方式。人类发展与自然保护的互动共生模式体现了“撸起袖子加油干”与健康身心状态的平衡,是社会价值的最大化。

(四)“山养经济”的产业开发与消费升级

1、产业开发与消费互动模式

“山养经济”的产业开发,将系统调动山区各层面资源,围绕养人和疗愈的产品和服务特征展开,并完成基础建设、产品研发、服务保障的协同。

(1)基础配套

景观基础保护与开发,如生态保护、生物多样性发展、风景区开发、AR/VR体验设施配备等。

休闲与修行配套建设,如酒店、民宿、户外场地、露营地、主题公园、村落等建设,博物馆、寺庙、特色文化载体(书院、画廊等)等开发,与宁静清幽的景观基础相融合。

(2)服务及产品配套

康养服务配套,如音疗、呼吸疗愈等疗养项目,以及康养社区服务体系等;文化服务配套,如研学、游览路线开发(地理、动植物等)、琴棋书画诗花茶等文化体验服务、教育服务(易、中医、佛学、道学、哲学)、展览、音乐会、演出、沙龙、情境体验活动,以及各类心灵禅修、企业团建服务等;休闲服务配套,如徒步、骑行、越野跑等户外活动,以及各类围绕山区环境展开的体育赛事等;山区农业产品,如特色农产品、特色餐饮、具有养生文化特征的药膳等产品的开发;文创产品,如生活系、人文系、养生系、疗愈系等产品的开发。

图4“山养经济”的产业开发与消费互动模式

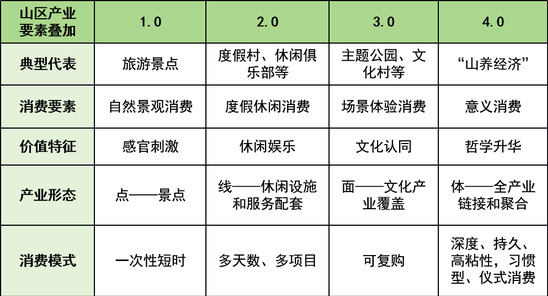

2、产业开发与消费互动的模式升级

“山养经济”实现区域经济价值的再次叠加和三产之间的进一步融合,是区域产业全新4.0模式的跃迁。

山区产业1.0侧重自然景观的消费(例如,各类旅游景点等),是地理天赋的“人无我有”,体现“到此一游”的游览式体验,形成景点门票、纪念品等点状产业,具有短时性一次性消费的特征。

山区产业2.0叠加度假休闲消费(例如,各类度假村、休闲俱乐部等),是具备服务体验的功能型文旅,注重配套设施和服务体系,构成线状产业链条,形成多天数、多项目的消费特点,是自然环境赋能下的休闲经济衍生。

山区产业3.0增加场景体验消费(例如,各类主题公园、文化村等),以文化IP与科技手段驱动,构建“主题场景+多元体验”的面状产业集群,融合在地文化、建筑、设计、艺术、互动科技(如AR、VR、无人机、光影科技等),通过演出表演、文创商品、热点打卡等实现可复购的消费特征。

“山养经济”将实现山区产业4.0的意义消费升级,依托特有生态资源与文化渊源,构建“生态融入+生命共鸣+价值升维”的身心灵疗愈场,是消费需求从物质满足向价值实现的跃迁。通过“身心灵”综合消费体验的产品服务体系,打造跨领域聚合的立体化产业生态,形成消费者深度、持久、高粘性的消费特征,实现习惯型、仪式型的新消费模式。

表4 山区产业1.0——4.0的要素叠加与聚合特征

三、“山养经济”的品牌化建设

(一)构建“山养经济”区域品牌,锚定差异化定位

“山养经济”在山区产业发展的浪潮中也需要构建自身独特的品牌价值。山区需立足“山养经济”独特的产业构成和产品服务涵盖,深度挖掘自身的亮点特质,凝练核心主张,锚定可识别的差异化定位。在诠释“山养经济”为消费者带来多元价值的同时,将本地区域生态和人文特色所具有的独特价值和体验精准体现出来。

品牌统一形象的塑造同样至关重要。从独具匠心的标识LOGO设计,到指向精准、意义深远的口号,再到夯实的价值支撑体系,品牌应精心构建一套严谨且标准化的视觉系统。让“山养经济”山区区域品牌深入人心,强化全域认知,有力且生动的诠释品牌定位和主张。

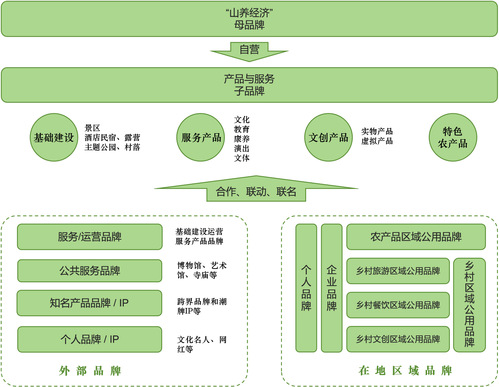

(二)“山养经济”的品牌矩阵

“山养经济”是一种聚合发展的品牌经济模式,通过各种资源的挖掘与开发、聚合产业力量,实现资源深度聚合,产业紧密协同,呈现出产品服务的丰富多元性和品牌内涵的结构化特点。因此,可打造以母品牌为基础和背书,子品牌集群发展的特殊“母子品牌”构架体系。母品牌既可以通过自营方式构建旗下丰富的产品和服务子品牌,也可牵手农产品区域公共品牌、乡村区域公用品牌等在地品牌,或是与外部的产品、服务知名品牌展开合作、联动、联名。如此,形成“山养经济”母品牌、各种农产品/旅游区域公用品牌、企业品牌、个人品牌等各类品牌形态间的相互交织,立体建构起具有“山养经济”特征的品牌矩阵,发挥全新的产业创新融合的品牌合力。

图5 山养经济的品牌矩阵

(三)“山养经济”的品牌传播

“山养经济”品牌传播的关键在于围绕母品牌的核心价值进行演绎。得益于“山养经济”丰满的品牌矩阵和丰富的产品服务体验,其可供传播的内容也将呈现出多样性和各领域专业性的特点。在传播过程中,一方面要凸显各项体验内容的独特卖点,另一方面,所有传播亮点最终都应汇聚、回归、统一到母品牌的核心定位与价值主张上,成为其有力的演绎和坚实的支撑,切不可让传播内容如一盘散沙,陷入各自为政的混乱局面。

“山养经济”品牌传播应特别注重品牌气质的表达。鉴于“山养经济”聚焦意义消费,以及对“身心灵”的多维深度诠释,其传播更需要彰显出精神层面的独特魅力。品牌在选择和雕琢画面、文案等素材时,要巧妙融合当下市场流行元素、呈现独具一格的美学气质和深邃的思想意境,并形成相互间的有机统一,实现“颜值即正义”与“意境即皈依”的双重效果,通过消费者心智共鸣实现其品牌归属和“品牌皈依”的感受,达成“圈粉”效应。

“山养经济”品牌传播还需精准把握当代年轻人的信息表达与接受方式,通过“轻叙事”的方法传递深厚的文化意蕴。与传统文化传播沉重、刻板、生硬、高高在上的表达方不同,“轻叙事”擅长利用碎片化场景,以亲近、温暖的姿态,依托“轻逸美学”体系来传达文化积淀中的人文关怀和品牌故事。从重到轻,从厚到薄,营造出与消费者平等对话的品牌态度和价值观,更有效地实现“山养经济”品牌价值和消费者精神世界的深度共鸣。

结语

“山养经济”是山区资源的全新“打开方式”,是基于独特山地资源的品牌经济创新模式,也是“两山”理念的实践创新,达到生态共生、市场共鸣、人民共富的目标。期待“山养经济”这一品牌经济创新发展模式能够在中华大地上生根开花,凭借不同山区的个性化资源禀赋和文化特征,涌现出更多独具差异化魅力的特色“山养经济”品牌,在现有的中华经典名山构筑的宏伟版图上,增添新的山区发展生机,呈现“人养山、山养人”的生态文明发展态势。我们更期待,“山养经济”这一种山区发展与经济价值开发创新模式,它不仅承载着东方生态智慧,更是一种新文明范式的有力输出,它或将化身为人类精神原乡的象征,雕琢出更高维度的中国品牌符号。

参考文献:

1.中国科学院,水利部,成都山地灾害与环境研究所. 中国山地研究与山区发展报告[R]. 2022:1-3. https://www.cas.cn/jh/202212/W020221227354703212354.pdf

2.微信公众号“中国睡眠研究学会”. 2025中国睡眠健康研究白皮书[EB/OL]. 2025/3/20. https://mp.weixin.qq.com/s/59JSU3rvRt1rsUx2iHgOdg

3.李培林、陈广金、王春光,等. 2025年中国社会形势分析与预测[M]. 北京:社会科学文献出版社. 2025:177

4.李培林、陈广金、王春光,等. 2025年中国社会形势分析与预测[M]. 北京:社会科学文献出版社. 2025:278

5.微信公众号“知萌咨询”.万字必读 2025中国10大消费趋势|知萌发布[EB/OL]. 2024/12/31. https://mp.weixin.qq.com/s/hM_Z61qyJ8XXtvtQ1wL6-A