公告栏:

站内搜索:

关于中国茶品牌传播的未来提案——采用“文化轻叙事”,缔造“轻逸美学”茶品牌

时间:2025-05-22 17:05:58 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 点击:742次

前言

每年“国际茶日”期间,胡晓云主任总会从各种独特的角度带给大家一些对于中国茶叶品牌的思考,这已成为她对中国茶品牌研究一个“传统”,对“国际茶日”的一项重要“节日仪式”,对中国茶和茶产业的一种深爱。去年“国际茶日”,我们发表了胡晓云主任的文章《超越有限功能创塑无限价值》,文章从中国茶叶的历史底蕴谈起,从战略角度分析了中国茶叶品牌发展而来所产生的一系列现实问题,并给出了具体的建设性发展建议。

今天是第六个“国际茶日”,我们发表胡晓云主任的最新文章《关于中国茶叶品牌传播的未来提案——采用“文化轻叙事”,缔造“轻逸美学”茶品牌》。从传播表达的维度,为大家带来有关互联网交互时代中国茶与消费者沟通的方式、品牌美学定位等建议。

本文提出以“文化轻叙事”的策略,结合“轻逸美学”的理念,从品牌传播与表达视角,为中国茶品牌的文化传播与诉求表达提供了专业建议。这一创新路径旨在打破传统茶文化繁复厚重的表达模式,通过“轻量化”文化符号、聚焦核心价值、强化情感共鸣等手段,使中国茶品牌文化传播既能保留传统精髓,又能契合当下年轻一代及跨文化群体的审美与生活习惯。文章还深入探讨了“文化轻叙事”的特征与挑战,并结合实际案例,剖析了中国茶品牌运用该策略的必要性,指出了具体实现过程中应规避的风险,为茶品牌在数字化时代的文化传播与市场拓展指明了方向,助力中国茶品牌在世界舞台上焕发新生机,开启茶生活方式的新篇章。

关于中国茶品牌传播的未来提案

采用“文化轻叙事”,缔造“轻逸美学”茶品牌

一、“文化轻叙事”的概念及其特征

“文化轻叙事”的主题词在“轻叙事”,而“轻叙事”,指的是一种“去繁就简”的表达策略与方法论。

(一)轻叙事

轻叙事(Light Narrative)是一种适应现代信息传播环境的叙事方式,强调以简洁、灵活、低门槛的形式传递信息或文化内涵。其核心在于通过“去繁就简”的策略,将复杂、严肃的内容转化为易于接受、参与感强的表达形式,尤其适配碎片化阅读习惯、快节奏生活方式以及新媒体平台的传播特性。

与传统的深度叙事(如文学著作、纪录片)不同,轻叙事不追求完整性和系统性,而是通过“轻量化”手段(如符号简化、技术赋能、互动设计)快速触达受众,激发即时共鸣,并在传播中不断迭代更新。

轻叙事能够降低文化传播的接受门槛、激活年轻群体兴趣,推动内容民主化、让大众成为文化生产的主体,适应技术变革,提升传播效率与信息覆盖面。

轻叙事是数字时代的适应性策略,其本质是“用轻盈的形式承载厚重的内核”。它并非取代传统叙事,而是通过媒介创新与消费者共创,在“轻”与“重”之间寻找平衡。轻叙事同时可能存在过度简化而导致文化内涵流失(如“符号空心化”)、 娱乐化倾向可能削弱严肃议题的深度讨论、算法推荐易形成“信息茧房”限制文化多样性等问题。因此,未来,如何在碎片化传播中保留文化深度,将成为轻叙事的关键挑战。

(二)文化轻叙事

文化轻叙事(Cultural Light Narrative)是近年来伴随新媒体、数字技术及快节奏社会生活方式兴起的一种文化表达形式。它强调以轻松、碎片化、娱乐化的方式传递文化内容,弱化传统叙事的严肃性、完整性和深度,转而通过简洁、直观、互动性强的方式吸引受众,适应现代人的信息接收习惯。与轻叙事一样,文化轻叙事的核心在于,希望通过“轻量化”手段,降低文化传播的门槛,增强接收者或消费者的参与感和传播效率。

(三)文化轻叙事的主要特征

1. 简洁性与碎片化

内容精简。将厚重的文化内容进行精简,并以短文本、短视频、图文卡片等为载体表达,短视频的单条内容时长通常在1-5分钟内,如抖音的“茶文化冷知识”系列、微博的九宫格科普图。

碎片化结构。叙事不依赖线性逻辑,而是通过“点状信息”或“梗文化”切入,例如用“古人喝茶有多潮”这类话题吸引注意力,再逐步扩展文化背景。

2、娱乐化与解构性

消解严肃性。通过幽默、戏谑、反差萌等手法,将传统内容转化为轻松易懂的形式。例如,用网络流行语重述历史故事,或通过“鬼畜视频”解构经典人物形象。

情感共鸣优先。弱化说教性,强调消费者的情绪体验,如通过“治愈系”茶艺短视频传递放松感,而非讲解复杂的茶道哲学。

3. 强互动与共创性

消费者参与生产。受众不仅是接收者,更是内容共创者。例如,B站弹幕文化中,观众实时评论可改变视频解读方向;小红书消费者通过模板生成“国风茶席”图文并自发传播。

形成社交裂变机制,通过点赞、转发、二创挑战赛(如“我的创意茶空间”)形成传播链,降低专业门槛,扩大覆盖面。

4. 技术驱动与媒介依赖

算法与平台适配。依赖短视频、社交媒体等新媒体渠道,借助算法推荐精准触达目标群体(如将茶文化内容推送给“汉服爱好者”“Z世代”标签消费者)。

技术赋能体验。利用AR/VR、AI生成等工具增强互动性,例如“AR茶道模拟器”让消费者通过手机扫描茶具触发历史故事,或AI生成个性化茶诗。

5. 符号化与跨界融合

文化符号再造。将传统符号与流行元素结合,如故宫文创的“萌化”雍正帝喝茶表情包,或“赛博朋克风”茶器设计。

跨圈层传播。打破文化壁垒,例如将茶道与电竞、二次元结合,推出“联名款茶饮”,吸引非传统受众。

6. 即时性与流动性

热点依附性。内容生命周期短,需依附热点快速传播(如结合热播剧《梦华录》推广宋代点茶)。

意义流动性。文化内涵在传播中被不断重新定义,例“围炉煮茶”从传统民俗变为都市青年的社交符号。

(四)“文化轻叙事”可能存在的问题

1、积极的文化传播价值

拓宽文化传播渠道,激活年轻群体对传统文化的兴趣;推动文化民主化,打破精英叙事垄断;以轻叙事接近消费者,获得有效的品牌传播效果。

2、存在消解文化深度的风险

存在消解文化深度的风险,会导致符号空心化;过度娱乐化或引发对文化严肃性的质疑(如“伪文化传播”现象)。

“文化轻叙事”是数字时代适应性生存的产物,它反映了技术、媒介与受众需求的共同作用。其核心价值在于以灵活方式连接文化与大众,但也需警惕在“轻量化”过程中可能丢失的文化内核。未来,如何在“轻”与“重”之间平衡,或将成为文化传播的关键课题。

二、中国茶利用“文化轻叙事”的必要性

中国茶文化作为东方文明的瑰宝,其深厚的历史底蕴与哲学内涵在当代传播中面临“厚重感”带来的挑战。目前,中国茶依然存在着年轻群体难以接近、传播形式单一、文化符号僵化等问题。可以结合“文化轻叙事”理念(即通过轻量化、碎片化、娱乐化方式重构文化表达),进行中国茶文化的传承与创新尝试。

(一)传统叙事与现代需求的脱节

当前我国茶文化传播多强调历史脉络、仪式感与哲学深度,导致年轻群体因认知门槛高、时间成本大而疏离。问卷调查显示,中国民众对茶文化的认知更多停留在“实用性”而非艺术性层面,而日本通过茶道美学与生活化创新吸引了广泛兴趣。

轻叙事的作用,是能够通过简化仪式、融入流行符号,降低参与门槛。例合肥的9.9元茶艺体验课以“奶茶价”吸引年轻人,45分钟课程涵盖基础茶礼与冲泡技巧,成功将茶文化转化为解压活动。

(二)媒介环境与信息接收习惯的变迁

短视频、社交媒体等平台主导的信息传播要求内容短小、互动性强。传统茶文化长篇大论的“说教式”传播,难以适应碎片化阅读习惯,而“轻叙事”可通过“梗文化”“表情包”等形式快速触达消费者。

三、中国茶文化“轻叙事”的实现路径

中国茶叶品牌需要将厚重的传统文化转化为更贴近现代生活的表达方式,既保留文化内核,又避免说教感和距离感。

(一)简化文化符号,聚焦核心价值

1、提炼文化精髓

避免堆砌历史典故或宏大叙事,而是聚焦一个核心文化符号(如“禅意”“自然”“匠心”“日常陪伴”),用简洁的语言和场景传递文化价值。

如日本品牌LUPICIA(绿碧茶园)以“茶与生活的艺术”为核心,通过简约设计和场景化文案,传递茶与日常生活的关联。

2、弱化“仪式感”,强化“体验感”

将传统茶道中的繁琐流程转化为现代人可轻松参与的体验,比如冷泡茶、茶拿铁、便携茶包,降低文化体验门槛。

(二)用情感化叙事替代历史说教

1、讲“人的故事”而非“茶的历史”

通过用户视角的叙事(如茶农的日常、都市人的饮茶场景),让文化更具人情味。讲述茶人故事的叙述视角,不仅以茶专业示人,更以茶人匠心、茶人性情、茶人精神感染人。如樊生华大师的形象传播,对西湖龙井等系列茶文化传播都提供了具象化、人性化的印记对象。

2、用“轻场景”替代“厚重仪式”

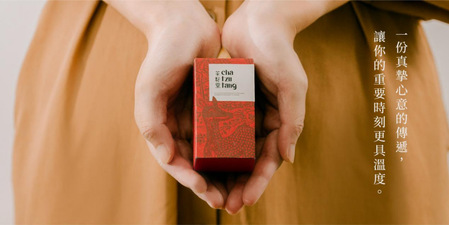

将茶文化融入现代人的生活方式,比如办公提神、下午茶社交、户外露营,用“轻场景”替代“厚重仪式”,用日常生活中处处可以触达来提高联想可能、消费接近性。如下图中的“婚礼小礼物”。

(三)视觉与设计的现代化表达

1、极简美学设计

用干净的包装设计、年轻化的色彩搭配(如低饱和度色系、插画风格)替代传统龙凤纹样或繁复图案。

如“茶里ChaLi”,以清新插画和透明茶包设计吸引年轻消费者,其“御守茶”将祈愿形式化、视觉化,创造极简的美学表达。

2、符号再创造

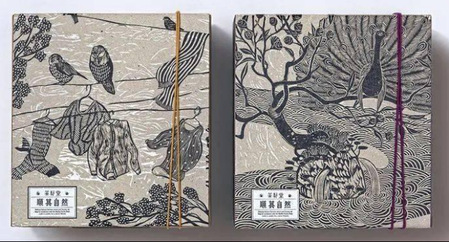

根据现代人对符号审美的喜好,进行茶品牌符号的再创造。如大佛龙井茶的品牌标志的再创造与注册。将传统元素(如水墨、瓷器纹样)进行抽象化、扁平化处理,适配现代审美。如中国台湾“茶籽堂”的工艺美学版画设计包装,体现了质朴土地的温暖。

案例:台湾品牌“茶籽堂”的工艺美学版画表达

(四)产品创新与文化破圈

1、功能性延伸

开发茶饮新形态(如茶胶囊、茶酒、茶甜品),满足健康、便捷、社交等需求。

2、跨界联名

与艺术、时尚、科技等领域合作,打破“茶=传统”的刻板印象。

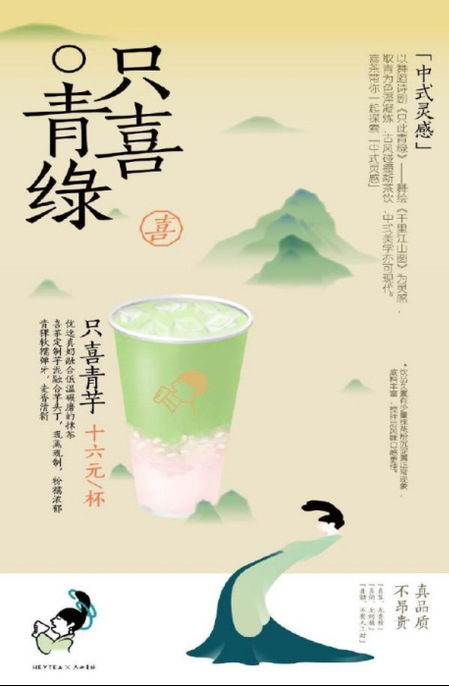

喜茶与《只此青绿》联名,用舞蹈美学诠释茶文化;八马茶业与《国家宝藏》合作,将文物元素融入包装。

(五)数字时代的轻传播

1、采用短视频与社交媒体传播

用短平快的内容(如30秒茶知识、茶饮DIY教程)传递文化趣味。案例如小红书上的“围炉煮茶”话题,通过场景化内容带动传统文化潮流化。从云南“火塘烤茶”到小红书的“围炉煮茶”,实现了区域生活习俗与现代流行生活的链接与转化。

从云南“火塘烤茶”到小红书“围炉煮茶”(2022)

2、消费者共创内容

提供内容,并鼓励消费者分享饮茶日常(如#我的茶桌日记#),形成UGC传播生态。

(六)国际化语境下的文化翻译

1、用世界语言讲中国故事

弱化地域性术语(如“工夫茶”“六大茶类”),转而强调普世价值(如自然、健康、慢生活、茶生活方式)或利用视觉语言呈现观感与品质。

2、对标国际品牌叙事

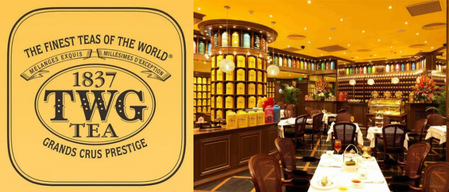

参考TWG Tea(新加坡)以“全球茶库”概念淡化地域标签,用经典茶罐加深消费记忆、用经典搭子“马卡龙”营造温馨情感链接,或Harney & Sons(美国)用“茶与美好生活”传递生活方式。

案例:TWG的“全球茶库”定位

案例:Harney & Sons(美国)用“茶与美好生活”传递生活方式

四、“文化轻叙事”的具体操作策略

(一)内容重构:从“历史厚重”到“场景化表达”

1、符号跨界与IP融合

将茶文化符号与流行IP结合,例如陶艺馆学员将“哪吒”“暴富”等网络热词刻于茶具,或故宫文创的“萌化”茶器设计。通过IP联名(如茶饮品牌与动漫、影视合作),赋予传统文化年轻态表达。

2、生活场景渗透

开发“办公室茶包”“快闪茶空间”等轻量化产品,将茶文化融入咖啡文化主导的都市生活。例如,推出“一分钟茶艺”短视频教程,教消费者用马克杯冲泡功夫茶,消解仪式感带来的距离。

(二)媒介创新:技术驱动与互动共创

1、短视频与算法推荐

利用抖音、B站等平台,制作“茶文化冷知识”“古人喝茶有多潮”等系列短内容,结合动画、情景剧形式增强趣味性。例如,以“唐代煮茶VS现代奶茶”对比视频引发讨论,借助算法精准推送至兴趣群体。

2、虚拟体验与游戏化设计

开发AR茶道模拟应用(如敦煌壁画AR修复体验的茶文化版本),消费者可通过手机扫描茶具触发历史故事;或设计“线上茶会”游戏,玩家通过完成冲泡任务解锁文化知识点。

(三)参与机制:从“单向传播”到“共创生态”

1、UGC(消费者生成内容)激励

发起“我的创意茶席”挑战赛,鼓励消费者用日常物品(如玻璃杯、书桌)设计茶空间并分享至社交平台,结合投票机制筛选优质内容进行二次传播。之前也有众多的茶席比赛,但在注重仪式感同时,缺乏大众化、轻松化程度。

2、社区化运营

建立线上茶文化社群,定期举办“云茶会”,消费者可上传自创茶诗、茶画或冲泡视频,形成文化共创氛围。例如,汉服爱好者穿着传统服饰录制茶艺Vlog,既传播文化又强化身份认同。如杭州“问山”的“问山茶会”、“问山读城”。

(四)产业联动:文化价值与经济价值的平衡

1、轻量化产品开发

推出“迷你茶器套装”“茶风味零食”等方便性、低单价、高颜值产品,吸引非核心消费者“尝鲜”。例如,茶艺馆将体验课与文创销售结合,消费者制作个性化茶杯后可直接购买。 “茶腔调”品牌通过各种体现“轻逸美学”特色的茶具,充分 链接了年轻消费市场, 加强了产品粘性。

案例:TEA’STONE的茶器体现了独特的“轻逸美学”

2、文旅融合轻体验

设计“城市茶文化漫步”路线,结合茶馆打卡、茶点品尝、短时茶艺体验,满足游客“浅尝辄止”的需求,避免传统文旅项目的时间负担。

五、“文化轻叙事”的边界与关键原则

(一)“轻”不是浅薄,而是举重若轻

轻叙事的边界:避免“空心化”与过度娱乐;保留文化内核,但用轻松的方式表达。真正的“轻逸”,不是逃避历史的轻浮,而是如卡尔维诺所言——“像鸟儿那样,卸下文明的重负,却不忘飞翔的来处”。

1. 内核保留:轻形式与重精神的结合

轻叙事需以文化内核为根基,例如在短视频中嵌入“净静敬境”的茶道哲学,或通过互动游戏传递“茶禅一味”的东方智慧。

2. 分工实施:学术研究与大众传播的分工

轻叙事侧重普及,但需与学术研究形成互补。例如,茶文化学者可通过直播讲座解析轻内容背后的历史脉络,防止符号误读。

(二)从“教育消费者”转向“陪伴消费者”

让文化成为生活方式的自然延伸。合肥的9.9元茶艺体验课通过简化流程、结合解压需求,使15%的体验者转化为长期学员,部分甚至考取茶艺师资格。

(三)平衡传统与潮流的相关关系

避免过度迎合年轻市场而失去文化独特性。过度依赖娱乐化可能导致文化深度流失,出现“茶文化泛化”问题,需通过内容分层(如初级体验+进阶课程)平衡普及与专业。

“文化轻叙事”并非消解茶文化的深度,而是通过媒介适配、符号创新与参与机制重构,使其在数字时代焕发新活力。具体操作需围绕“轻形式、强互动、重内核”展开,既降低传播门槛,又避免陷入泛娱乐化陷阱。未来,茶文化的生命力或取决于其能否在“传统厚重”与“现代轻盈”间找到动态平衡。

通过以上策略,中国茶品牌的“非遗”、“农业文化遗产”等等,均可以跳出“博物馆式”的文化输出,转而以更轻盈、更具共鸣的方式,让传统文化在当代焕发新生。

六、“文化轻叙事”与“疗愈价值”激发

中国茶叶品牌需要将产品从单纯的饮品升级为情感连接的媒介,满足消费者在快节奏生活中对治愈、陪伴、身份认同、社交共鸣等深层次心理需求。以下是具体的实现路径和策略推介:

(一)定义核心情绪价值,建立情感锚点

1、明确品牌情绪定位

选择与目标消费者最契合的情绪关键词(如“放松”“治愈”“独处时光”“社交仪式感”),避免泛泛而谈。

如茶颜悦色以“国风治愈力”为核心,用古风文案和场景传递“慢下来喝茶”的轻松感。

2、细分情绪场景

独处场景,强调茶的“自我疗愈”属性(如“一杯茶的时间,世界安静了”)。

社交场景,突出茶的“分享温度”(如“用一壶茶,打开真心话”)。

职场场景,传递茶的“提神续命”功能与“短暂逃离压力”的仪式感。

(二)产品设计与体验的情绪化表达

1、命名情绪化

用感性词汇替代传统茶名(如“月光白”、“晚安茶”、“暖胃知心茶”),降低认知门槛。

2、以包装传递温度

手写体标签、暖色调材质(如磨砂玻璃罐、棉麻布袋)传递自然质朴感;

你分装茶包标注情绪标语(如“加班急救包”“周一续命茶”)。

3、五感体验设计

开发与情绪关联的茶香(如“雨后竹林”冷泡茶营造清新感);设计符合人体工学的茶杯握感,增强抚慰感。

案例:三顿半的“包装小罐”设计通过指尖捏取的解压感,成为情绪释放的符号。

这里没有强制输出咖啡产地、历史文化,只有0-9的数字编码,认知成本低,消费者接受心理更轻松,也增加了其中的社交传播属性。

案例:三顿半的“包装小罐咖啡”

案例:龙冠龙井的“小蛮腰”茶杯的“文化轻叙事”触感表达

(三)内容营销:用故事唤醒情感共鸣

1、消费者故事征集

邀请消费者分享“茶与我的治愈时刻”,用真实UGC内容构建情感社区。案例如立顿发起#TeaTimeWithLipton话题,鼓励消费者分享喝茶时的温馨瞬间。

案例:立顿

“成年人的课间铃”作为情感沟通的重要内容,既承载着青春记忆,也蕴含着美好期待,是年轻人产生兴趣与共鸣的触发点。

2、品牌IP人格化

创造拟人化的茶精灵、茶守护者形象,通过短视频与消费者“对话”。

案例:径山茶的“茶小僧”IP以幽默风格科普茶知识,拉近与年轻人的距离

2、持续开展情绪营销

结合节气、节日推出限定产品(如“冬至暖身茶”“春日清醒茶”),绑定特定情绪节点。茶里的御守茶,以新式养生茶饮为载体,秉持御守以茶、生生不息的理念,传承东方养生智慧,探寻身心平衡的健康生活。

案例:茶里的“御守茶”视频

(四)场景化体验:从喝茶到“情绪疗愈”

1、线下空间设计

茶吧设置“情绪角”(如“放空舱”“解忧茶桌”),提供冥想音乐、茶香疗愈等体验;

推出“情绪茶单”:用茶饮搭配情绪指引(如“焦虑时喝桂花乌龙+深呼吸3分钟”)。

2、线上虚拟陪伴

开发“茶语心情”小程序,根据消费者当日情绪推荐茶饮;品牌直播间打造“云茶室”,用ASMR(咀嚼音、倒水声)营造沉浸式放松氛围。

(五)社交货币:让茶成为情绪表达载体

1、设计“可晒性”体验

茶盒附带情绪金句贴纸(如“允许自己电量不足”“先喝茶,再战斗”);冷泡茶瓶身印制透明水位刻度条,冲泡时浮现励志文案,激发拍照分享。

2、开发情绪社交产品

推出“双人盲盒茶包”,附赠对话卡牌(如“交换一个秘密”“互相夸赞3条”)开发“情绪传递茶礼盒”,收件人扫码可听到赠茶人的语音留言。

(六)数据驱动的情绪洞察

1、建立情绪数据库

通过社交媒体、电商评论抓取消费者与茶相关的高频情绪词(如“压力”“孤独”“小确幸”)。

2、动态调整产品情绪标签

例疫情期间主打“安心茶”,后疫情时代侧重“自由野趣茶”。

3、情绪价值量化

在产品页标注“情绪能量值”(如“舒缓指数★★★★☆”),提供购买决策依据。

(七)“文化轻叙事”的关键执行原则

1. 从“卖茶”到“卖情绪解决方案”

将产品转化为“抗焦虑神器”“社交破冰工具”“自我奖励仪式”等具体情绪价值载体。

2. 体现“克制感”与保有“真实性”

避免过度煽情或虚假承诺,通过细节设计让情绪价值自然流露(如一包茶附赠的种子卡片,暗示“种下希望”)。

3. 长线情绪陪伴

通过会员体系设计情绪成长路径(如“从新手茶友到情绪疗愈师”),持续绑定消费者情感需求。

案例:奈雪的茶推出“霸气玉油柑”时绑定“刮油解腻”的放纵后补救心理,精准捕捉年轻人“朋克养生”情绪。

案例:“T9Tea”在高端商场设置“茶吧台”,用“第三空间+茶饮轻奢化”满足都市人的精致疗愈需求

通过以上策略,中国茶品牌可以超越物理属性层面的竞争,在消费者心智中构建“情绪伙伴”的角色——喝茶不仅是解渴,更是与自己对话、与他人连接、与生活和解的仪式。

七、“文化轻叙事”与“轻逸美学”茶境打造

(一)概念提出者

“轻逸美学”是意大利作家伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)提出的核心文学理论,主张通过轻盈的语言、结构和象征形象,消解现实世界的沉重感,探索文学对抗生存困境的可能性。这一理论集中体现在其晚年著作《新千年文学备忘录》(又译《美国讲稿》)中,卡尔维诺将“轻逸”定义为一种“生存功能”,即以文学之“轻”对抗生活之“重”。

“轻逸美学”概念提出的背景有三:其一,20世纪文学困境:卡尔维诺早期受战后现实主义影响,但逐渐意识到传统叙事难以应对现代社会的复杂性与荒诞性,需寻找一种既能反映现实又不被其压垮的路径;其二,个人创作反思:他发现作品素材与期望的“明快轻松感”之间存在鸿沟,世界的“石化”(惰性与不可穿透性)促使他转向轻逸表达;其三,神话与科学启发:他借鉴希腊神话中柏修斯用铜盾反射美杜莎目光的隐喻(间接观察现实),以及现代科学对微观世界(如原子、夸克)的探索,形成对“轻”的哲学思考。

(二)“轻逸美学”的核心特征

卡尔维诺的“轻逸美学”包含多重维度,既是叙事策略,也是哲学思辨:

1、语言与结构的轻盈化

主张“减重”,将“语言轻盈化”,变为“没有重量的云彩”,使用简洁词汇(如“半”“飞”)和抽象意象(如羽毛、蛛网之城)。例如,《分成两半的子爵》中反复出现的“半”字,既简化叙事,又隐喻人性的分裂。

主张将“结构晶体化”,推崇精确、有序的叙事结构,如《看不见的城市》中模块化的城市意象组合,以清晰逻辑对抗现实的混沌。

2. 象征性形象的创造

采用或创造“轻质符号“,塑造象征“轻”的形象,如《树上的男爵》中永不下树的柯西莫、《不存在的骑士》中空心的阿季卢尔福。这些形象以寓言形式承载自由、存在等沉重主题。 并将神话与科学相结合,借用柏修斯神话(轻盈战胜石化)和原子化视角(微观世界的流动性),将“轻逸”提升为一种宇宙观。

3. 叙述视角的抽离与游戏性

通过儿童或天真者的观察消解成人世界的复杂性。例如,《分成两半的子爵》以弟弟视角呈现反叛,淡化道德说教。

透过旁观者的视角,如《命运交叉的城堡》中失语者通过塔罗牌间接叙述故事,避免直接凝视现实的“美杜莎之眼”。

4. 精确与抽象的平衡

强调“轻逸”需与精确性结合,如《看不见的城市》中对棋盘纹理的细致描写,通过具体细节支撑抽象寓意;主张以高度浓缩的叙事(如蒙塔莱诗中的“蜗牛珠母层踪迹”)承载不可言说的心理过程。

(三)“轻逸美学”的应用价值与现代意义

1、为文学赋予“生存功能”,为文化传播提供新启示

通过“轻逸美学“,为文学赋予“生存功能”,使读者在轻盈叙事中体验沉重主题。例如,《寒冬夜行人》以元小说结构探讨阅读的本质,将严肃的文学批评转化为游戏般的文本实验。这是一种以文学对抗现实的范式。

“轻逸美学”为文化传播带来了新的启示,为传统文化复兴提供路径,如《看不见的城市》以诗意城市意象激活读者对历史与未来的想象,启发当代文创(如故宫“萌化”设计)。并产生跨学科影响,在科学领域,其原子化视角与计算机科学的“软件轻指令”形成呼应,强调抽象思维对现实的重构力。 在哲学层面,提出“以轻写重”的辩证法,与米兰·昆德拉的《生命中不能承受之轻》形成对话,探讨自由与责任的永恒矛盾。

2、成为人类对抗异化、超越二元的生存智慧与哲学

“轻逸美学”成为人类对抗异化的生存策略。在信息爆炸、加速内卷时代,“轻逸”为人们提供了“精神减负”的可能。如松绑的禅意、数字极简主义,或社交媒体中的“meme”文化(用幽默消解严肃)。

“轻逸美学”也可以成为人类生态哲学的隐喻。呼吁人类减少对物质与权力的执念,呼应生态主义“少即是多”的理念。案例如无印良品的设计哲学。

“轻逸美学”拒绝非黑即白的对抗,更接近道家“以柔克刚”或德里达“解构”的思维,在不确定中寻找平衡,超越了二元对立。

因此,“轻逸”并非肤浅的逃避,而是一种“举重若轻”的深刻能力;这种美学在提醒我们,真正的自由,或许正在于学会如何轻盈地背负生命的重量。

上图中我在2024年提出的“六度茶境”创造,是将“厚重文化”实施了“场景化表达”。在该境域中,采用“文化轻叙事”的具体策略与方法论,才能缔造“轻逸美学”场境,疗愈消费者,实现茶生活方式本真的轻松、愉悦状态。

茶,是这个纷扰与不确定世界的解药;茶品牌,是处于纷扰与不确定中的人类的跨界伴侣。陪伴是最长情的告白,注水入茶的声音,是这个世界的吉祥祷告,这更是通过“文化轻叙事”缔造“轻逸美学”茶品牌的机会。