公告栏:

站内搜索:

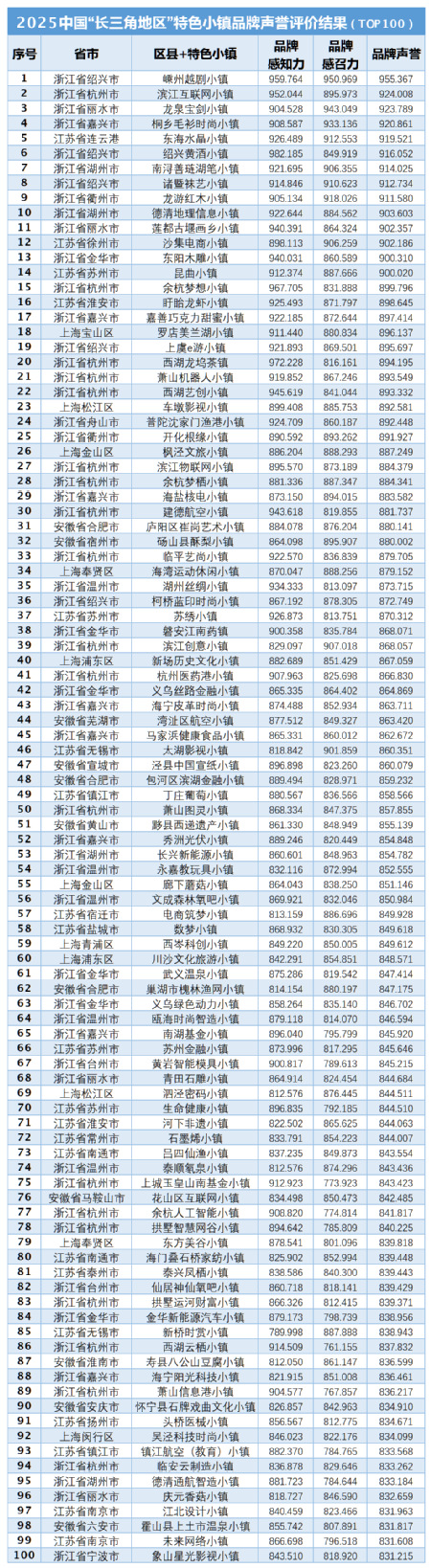

重磅发布 | 2025中国“长三角地区”特色小镇品牌声誉评价结果

时间:2025-07-22 18:07:12 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 李闯 点击:714次

导语

自2014年浙江省提出特色小镇概念以来,中国的特色小镇建设已经开展了十年有余,在政府引导下稳健前行。中国特色小镇承担着探索产业先进生产力、推动区域高质量发展的使命,是探索中国式现代化发展道路的模式创新。

基于对中国特色小镇的过去十多年实践的现实考量和对区域空间品牌声誉的学术理念,2025年5-6月两个月期间,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、浙江永续农业品牌研究院共同成立课题组,以胡晓云团队自主研发的“中国乡镇品牌声誉评价模型”为基础,对“长三角地区”(上海市、安徽省、江苏省、浙江省)的280个中国特色小镇(不包含创建中的特色小镇)进行了品牌声誉评价。有14个特色小镇的品牌声誉处于优级水平。

2025中国“长三角地区”特色小镇品牌声誉评价结果

提到特色小镇,很多人第一反应可能是互联网上流传甚广的、被房地产开发商擅自贴上各种小镇标签的“特色小镇死亡名单”;还有人可能会想到在瑞士达沃斯慷慨演讲的商业精英、在美国硅谷拼搏奋斗的互联网大咖,或者法国格拉斯海风里氤氲的阵阵香气。尽管类型不同,形态各异,但不可否认的是,特色小镇是人们认识一个国家与地区的一面镜子。或者说,特色小镇是人们认识社会、改造社会、体验社会的一种形式。

本文所指的“特色小镇”是一个专有名词。根据2021年国家发改委等十部门联合发布的《全国特色小镇规范健康发展导则》(以下简称《导则》)界定,“特色小镇是现代经济发展到一定阶段产生的新型产业布局形态,是规划用地面积一般为几平方公里的微型产业集聚区,既非行政建制镇、也非传统产业园区。特色小镇重在培育发展主导产业,吸引人才、技术、资金等先进要素集聚,具有细分高端的鲜明产业特色、产城人文融合的多元功能特征、集约高效的空间利用特点,是产业特而强、功能聚而合、形态小而美、机制新而活的新型发展空间”。

自2014年浙江省提出“特色小镇”概念以来,中国的特色小镇建设已经开展了十年有余。期间,特色小镇既有“星火燎原式”的蓬勃发展,也曾被房地产公司冠以“特色小镇”之名的商业楼盘所误伤,更有社会公众对“特色小镇”的误解。所幸在国家和地方政府发改委等政府部门的适时调整和强力干预下,中国的“特色小镇”建设正走在一条稳健发展的道路上,特别是“长三角地区”的上海、浙江、安徽、江苏等四省市,正式冠以“特色小镇”名号的已有280个小镇。

与世界上发达国家的特色小镇主要基于漫长的产业发展和历史文化积淀所形成的声誉不同,中国的“特色小镇”最早是基于传统工业产业园区的转型升级而提出来的,呈现出鲜明的特点。从行政建制上讲,它是虚拟的,并不是真正意义上的行政建制镇,更像是产业集聚区或者集聚带;从建设的路径上看,它虽然基于之前的产业或园区基础,但在后续建设中,更注重“有为政府”的扶持、引导、培育;从特色小镇的区位上看,它虽然名为“镇”,但更多地坐落在城市,像城市中的一块产业“飞地”,即使后续的“特色小镇”建设扩展至许多乡镇,也是指乡镇中的某些片区空间的组团。

在产业类型定位方面,《导则》指出,特色小镇可分为先进制造类、科技创新类、创意设计类、数字经济类、金融服务类、商贸流通类、文化旅游类、体育运动类、三产融合类等九类。尽管特色小镇的主导产业种类很多,但都不是原有产业的简单重复累加,它更注重引进新的生产要素,以期激活特定空间的高质量发展。

种种特征表明,中国“特色小镇”建设承担着探索产业先进生产力、推动区域高质量发展的使命,是探索中国式现代化发展道路的模式创新。因此,《导则》强调“特色小镇应秉持少而精、少而专方向”,“找准优势、凸显特色,切不可重复建设、千镇一面,切不可凭空硬造、走样变形,切不可一哄而上、贪多求全”。

在品牌学的意义上,上述要求谈及了“特色小镇”作为区域空间品牌的品牌定位与差异化特征问题,同时也关涉到后续建设中社会公众对特色小镇的形象认知与消费体验。品牌定位是否精准、差异化特征是否彰显以及如何彰显,既影响“特色小镇”建设前期能否吸引到自己想要的先进生产要素,能否形成完整的产业链、价值链,也影响到社会公众对它的认知与评价,并进而影响人才、技术、资金的去留。

概括来讲,中国“特色小镇”建设要真正成为“新型城镇化建设的新载体,城乡融合发展的新支点,支撑城乡产业协同发展”,就必须拥有基于公众与消费者对“特色小镇”的广泛感知力和“近悦远来”的感召力。唯其如此,特色小镇才能实现“疏解大城市中心城区非核心功能,吸纳农业转移人口进城就业生活,促进农业转移人口市民化和就近城镇化”的目标。

正是基于对中国“特色小镇”建设过去十多年实践的现实考量和对区域空间品牌的品牌声誉的学术理念,2025年5-6月的两个月期间,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、浙江永续农业品牌研究院共同成立课题组,以胡晓云团队自主研发的“中国乡镇品牌声誉评价模型”为基础,对我国长三角地区(上海市、安徽省、江苏省、浙江省)内已被冠以“特色小镇”称号的280个小镇(不包含正在创建中的特色小镇)进行了品牌声誉评价。本研究在“中国乡镇品牌声誉评价模型”基础上,进一步实现数理建模,并采用“自然言语解析法”实施了互联网大数据采集与分析,得出如表结果。

从“2025中国“长三角地区”特色小镇品牌声誉评价结果”表中可见,有14个“特色小镇”的品牌声誉处于优级水平(均在900分以上)。横向对比课题组之前评价的中国农业产业强镇、浙江省中心镇的品牌声誉评价数据可以发现,“长三角地区”特色小镇品牌声誉的整体水平较好,这与其原有基础、建设路径、经济水平、传播理念、品牌运营能力等多种因素相关。

从品牌运营管理的角度看,特色小镇运营管理主体的品牌意识、绩效驱动等因素叠加城镇的区位、人才、技术、媒体等优势,使我国“长三角地区”的特色小镇的品牌营销传播策略相较于中国农业产业强镇更加成熟。某种意义上,“长三角地区”的“特色小镇”的品牌建设者移植、借鉴了城市品牌建设的经验和模式。即便如此,在280个“特色小镇”中,处于优级水平的也仅占5%,整体上仍有很大的提升空间。

作为消费者及其社会相关组织与个人的感知与评价,“特色小镇”品牌声誉直接表征消费者与社会组织、公众对“特色小镇”的认知程度、信任度、好感度以及消费体验评价,是“特色小镇”赢得内外部支持、吸引各种先进生产要素、实现持续健康发展的关键性因素。

本次品牌声誉评价的数据采信截止时间为2025年6月25日。

因信息不对称等特殊原因,本次评价未包含安徽省安庆市太湖县膜都产业小镇、安徽省芜湖市湾沚区红杨镇汽车休闲运动小镇,也不包含浙江省正在创建而未正式认定的51个特色小镇。

课题组成员:胡晓云、李闯、许敏露、冬梓蒙、曾冉、郑文丹、何巧玲、顾周荃、吴夏楠、陈梦梦。