公告栏:

站内搜索:

重磅发布 | 中国果业品牌价值发展报告(2015-2025)

时间:2025-08-26 18:08:21 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:1114次

导语

8月22日,2025第十届中国果业品牌大会在陕西延安召开。本次大会由中国果品流通协会、陕西省果业中心、延安市人民政府主办,浙江大学 CARD 中国农业品牌研究中心智力支持。本次大会以“十年谋一剑,新质赢未来”为主题,采用“会展结合”的模式,设置多维度活动,包括主题演讲、专场对话、精品案例推介、品牌盛典,以及陕西(延安)果业品牌发展成就展、全国品牌果品展览等。吸引了来自全国近百个果品主产区的政府代表、果品企业负责人、果业服务商、媒体记者等业内近千人参会。

浙江大学CARD中国农业品牌研究中心主任、浙江永续农业品牌研究院院长胡晓云受邀参会,并以《中国果业品牌价值发展报告》为主题,全面分享了十年来中国果业品牌价值发展历程,深入分析了获评品牌的成长状况,引发行业的深度思考,助力中国果业在下一个十年,实现从“规模优势”向“品牌优势”的战略升级与国际化转型。

以下为《中国果业品牌价值发展报告》简报。

中国果业品牌价值发展报告(2015-2025)

中国果品品牌价值评估课题组

课题负责人

胡晓云 鲁芳校

报告执笔人

胡晓云 魏春丽 贺梦晗 单子昊

课题组成员(按姓氏拼音排序)

陈 磊 陈清涛 董美麟 董校堂 方赞文 贺梦晗

胡洁琛 黄安琪 蒋文龙 雷 成 雷雅洁 李 闯

李焕玲 单子昊 提文赞 王晶晶 魏春丽 杨巧佳

张建萍 张庆丰 周佳洁 周叶润 朱振昱 庄庆超

调研参与人员(按姓氏拼音排序)

白慧蓉 陈 寒 陈亚晴 方 剑 冯俊钊 冯琳伟

顾周荃 江函彧 蒋 艳 柯慧祯 李 婧 李 磊

李乔玉 李姝燕 李文瑶 李志露 刘建丽 罗欣然

乔梦佳 秦嘉贤 施金敏 史张龙 唐一静 王桦鑫

王 朋 王 琴 吴夏楠 吴雅琴 徐 凯 杨 浩

叶柯楠 殷广丰 于露霞 于润洁 张楚伟 张 玲

章胭胭 周徐阳 祝 萱 邹 慧

2014年5月,习近平总书记在河南考察时提出,“推动中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变”。作为行业的领头羊,中国果品流通协会积极响应、精心筹划,于2015年成功举办“首届中国果业品牌大会”,吹响了中国果业品牌建设的集结号。

2015—2025年,成为中国果业发展史上具有里程碑意义的黄金十年。在乡村振兴战略深入实施、农业农村现代化加快推进的背景下,中国果品流通协会振臂呐喊,积极推进,促进我国果业实现了从规模扩张向质量效益的历史性跨越,品牌化建设成为这一转型进程的核心驱动力。

十余年间,中央一号文件对农业品牌的重视程度逐年攀升,从“大力发展名特优新农产品,培育知名品牌”,到明确提出“实施农业品牌精品培育计划,打造特色农业产业集群”,政策导向实现了从注重产品培育到全面推进品牌建设的战略升级。在《农业农村部农业品牌精品培育计划》等政策引导下,我国果业区域公用品牌与企业品牌协同发展,共同构建起兼具市场价值和社会效益的品牌生态体系。

作为行业发展的积极推动者,中国果品流通协会持续积极发挥引领作用,协调各方资源,促进产业链上下游深度合作,为中国果业的品牌化发展提供了有力支撑。特别是连续十年举办的“中国果业品牌大会”,已成为推动行业高质量发展的重要平台。十年来,这一品牌盛会汇聚行业顶尖专家、领军企业代表和政府相关部门负责人,以主题演讲、圆桌论坛等形式,深入探讨果业品牌建设新思路、新模式,以各种生动活泼的展陈、传播方式讲述中国果业品牌的故事。大会不仅为全行业提供了宝贵的交流合作平台,帮助区域与企业把握市场脉搏、洞察行业趋势,更通过表彰和推广优秀品牌案例,激发行业创新活力。

十年谋一剑,新质赢未来。在各方的共同努力下,我国果业品牌建设取得了显著成效。从“烟台苹果”“库尔勒香梨”等区域公用品牌,到“佳农”“鲜丰水果”等企业自主品牌,中国果业逐步构建起多层次、多元化的品牌体系。品牌价值评估数据显示,2015至2025年间,我国果品区域公用品牌价值实现了158.54%的增幅,品牌带动产业提质增效、促进农民增收的效果日益凸显。

当前,中国果业正在加速从区域市场向全国、国际市场拓展的进程中。取得显著成就的同时,我国果业发展仍面临着技术瓶颈制约和国际贸易环境变化等多重挑战。品牌,作为全球竞争的核心要素与共同语言,其产业核心竞争力的战略地位更加凸显。这不仅证明了,中国果品流通协会在过去的十年中抓住了“中国果业品牌化”这一牛鼻子,同时,也为未来持续借助品牌这一新质生产力,推动中国果业腾飞指明了方向。

本报告基于十年系统的数据观察与科学分析,全面呈现了中国果业品牌价值发展历程,深入分析了我国果品区域公用品牌与果品企业自主品牌的成长路径,旨在回望过去十年的成长历程,并为未来政府部门制定政策、行业组织优化服务、企业实施品牌战略提供继往开来的科学参考。我们期待,这份报告能够引发行业的深度思考,助力中国果业在下一个十年实现从“规模优势”向“品牌优势”的战略升级与国际化转型,为全面推进中国乡村振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。

品牌价值,是品牌建设成效的综合体现,也是品牌创建的关键目标。通过差异化发现与重塑,发现价值、再造价值、创造特有的品牌价值,让品牌产品实现优质优价,并支持区域经济发展,形成品牌生态价值链,提升品牌自身的独立价值。也因此,品牌价值是品牌农业的核心指标。

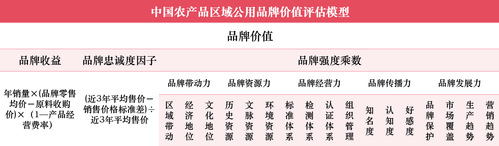

浙江大学CARD中国农业品牌研究中心团队,是国内最早开展农产品品牌研究与价值评估的专业团队。基于专业性和客观性,中国果品流通协会联合浙江大学CARD中国农业品牌研究中心,对我国果品区域公用品牌、果品企业自主品牌进行专项评估。评估采用胡晓云主任团队自主研发的“中国农产品区域公用品牌价值评估模型”(简称CARD模型1)、“中国农产品企业产品品牌价值评估模型”(简称CARD模型2),采用科学、系统、量化的方法,经过对品牌持有单位调查、消费者评价调查、专家意见征询、海量数据分析,最终计算得出品牌价值。

一、果品区域公用品牌:价值创新更上层楼

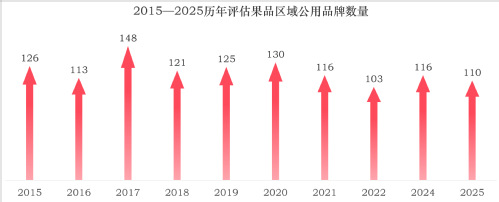

自2015年首届中国果业品牌大会召开以来,中国果品流通协会、浙江大学CARD中国农业品牌研究中心等机构已持续开展10次果品区域公用品牌价值评估(受疫情影响,2023年度未开展)。

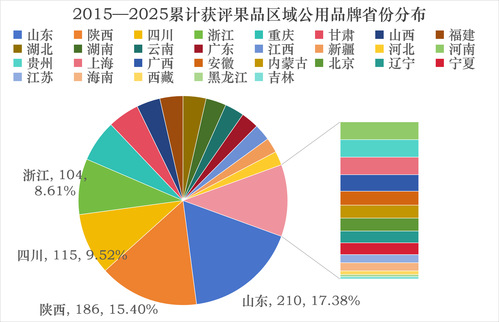

2015—2025年10年间,历年获得有效评估的果品区域公用品牌数量均在100个以上,累计1209个品牌·次获得有效评估,评估行政区域范围覆盖全国29个省(自治区、直辖市),山东、陕西、四川和浙江4省累计获评品牌均在100个以上。

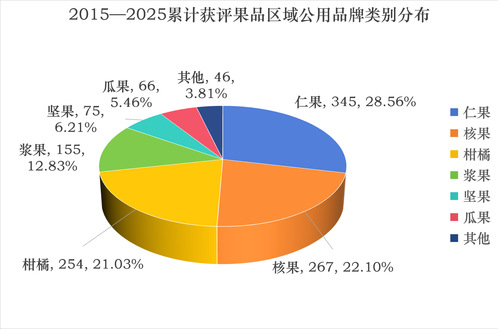

获评品牌的产品涉及仁果、核果、柑橘、浆果、坚果、瓜果、热带水果等其他品类,其中仁果类品牌累计获评345个,核果和柑橘类品牌均在200个以上,分别为267个、254个,浆果类品牌也达到了100个以上,为156个。

上述累计获评1209品牌·次的品牌,涉及301个我国果品区域公用品牌,其中,207个品牌获得1次以上有效评估,连续10年持续获评的品牌有24个,包括陕西周至猕猴桃、大荔冬枣、白水苹果、城固柑桔、蒲城酥梨、户县葡萄、铜川大樱桃、彬州梨8个,山东烟台苹果、莱阳梨、昌乐西瓜、烟台大樱桃4个,浙江仙居杨梅、慈溪杨梅、余姚杨梅、慈溪葡萄4个,四川都江堰猕猴桃、邻水脐橙2个,以及河北迁西板栗、福建永春芦柑、湖北宜都蜜柑、湖南石门柑橘、河南灵宝苹果和甘肃平凉金果。

1.品牌价值:总体增长趋势显著

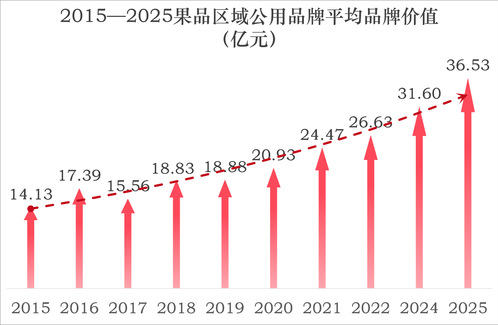

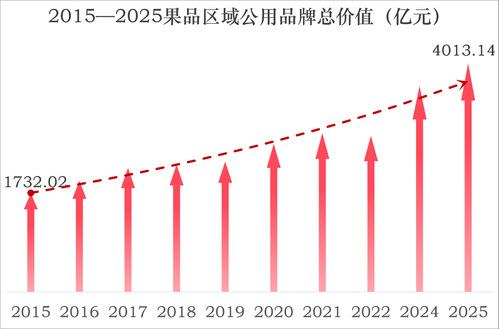

2015年,获评果品区域公用品牌的平均品牌价值为14.13亿元;2025年,平均品牌价值达到了36.53亿元,10年间,平均品牌价值增长率达到158.54%。获评品牌总价值从1732.02亿元上升至4013.14亿元。

2025年,品牌价值高于30亿元(含)的品牌数量达到了61个,较2015年增加了44个,占2025年有效评估品牌总数的54.95%。

我国果品区域公用品牌的品牌价值逐步向上,十年品牌价值增长趋势显著。

2.品牌收益:苹果品牌收益均值更高

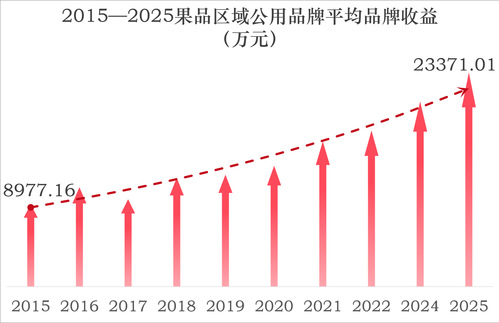

2015年评估结果显示,获评果品区域公用品牌的平均品牌收益尚不足亿元,为8977.16万元,到2025年,获评品牌的平均品牌收益达到了23371.01万元,较10年前提升了14393.85万元,增长率达160.34%。数据证明,10年间,我国果品区域公用品牌的平均品牌收益呈螺旋式上升态势。

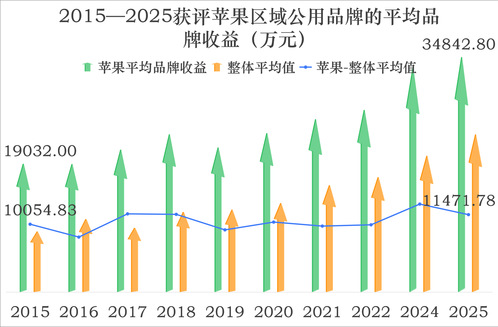

在各类果品中,苹果的品牌收益表现喜人,2025年品牌收益前10位中,苹果品牌占7席。与整体平均值相比,历年获评苹果品牌的平均品牌收益较整体平均水平稳定高出1亿元左右。

3.品牌忠诚度因子:市场价格总体稳中有升

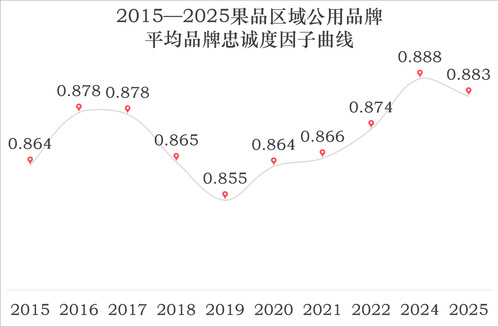

纵观10年的评估数据可见,获评果品区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子保持在0.85~0.89之间,近5年,平均品牌忠诚度因子略有提高,从0.855到上升至0.883。表明,我国果品区域公用品牌的市场价格稳中有升。

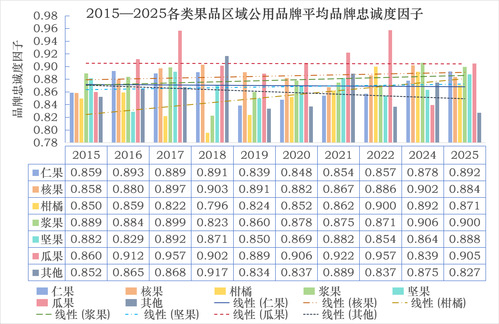

2025年,仁果、核果、柑橘、浆果、坚果、瓜果和其他果品区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子分别为0.892、0884、0.871、0.900、0.888、0.905和0.827;与2015年相比,仁果、核果、柑橘、浆果、坚果和瓜果等6类品牌均有不同程度的提升。

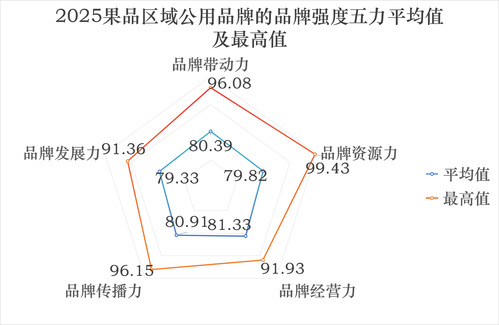

4.品牌强度:总体表现良好五力趋衡

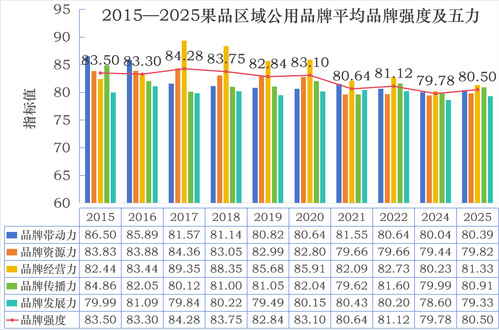

统计10年评估数据,除2024年之外,其余年份获评果品区域公用品牌的平均品牌强度均在80以上,达到了良好及以上水平。

早年间,获评果品区域公用品牌的平均品牌强度五力表现相对不均衡。2015年、2016年平均品牌带动力表现较为突出;2017—2020年,平均品牌经营力更胜一筹;2021—2025年,平均品牌强度五力间的差距持续缩小,说明获评果品区域公用品牌在品牌强度各项指标整体表现日渐均衡。

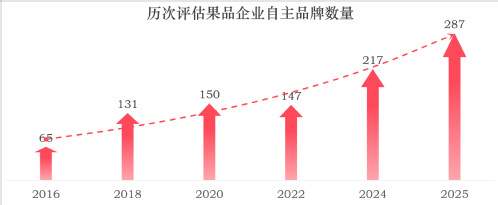

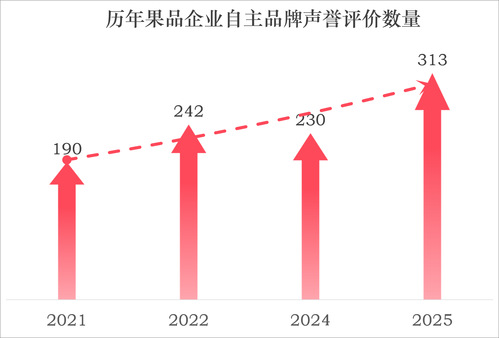

自2016年起,中国果品流通协会、浙江大学CARD中国农业品牌研究中心等机构已持续开展6次果品企业自主品牌价值评估(2016—2024年间每2年1次共5次,2025年1次)。

十年累计评估了997个·次果品企业自主品牌。果品企业自主品牌对于品牌价值评估的认同感、参与度具有显著的提升,说明各企业领导人的品牌意识、品牌价值提升意愿在快速增强。

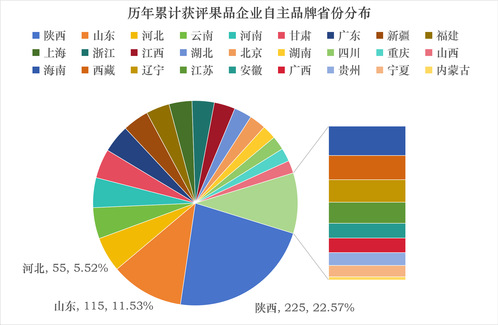

累计获评果品企业自主品牌行政范围覆盖全国27个省(自治区、直辖市),其中陕西、山东2省累计获评品牌数量分别达到了225个、115个,远超其余省份。

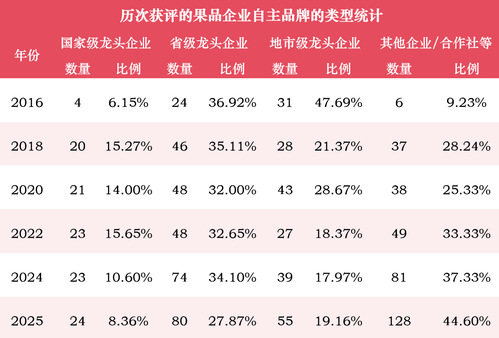

2016年,仅有4个品牌来自国家级龙头企业;2018—2025年,国家级龙头企业自主品牌均在20个以上;2025年,占比最高的是其他企业或合作社自主品牌,共计128个,占比44.60%。

1.品牌价值:中小微企业自主品牌参与度增强

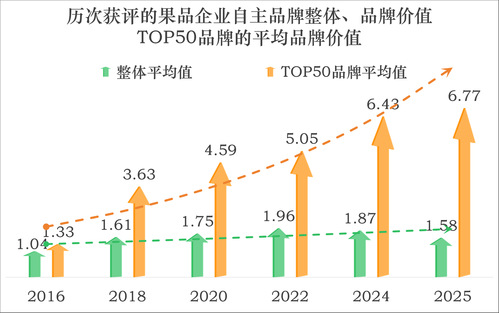

统计6轮评估数据,2016年,获评果品企业自主品牌的平均品牌价值为1.04亿元,到2025年,整体平均品牌价值为1.58亿元,整体增长51.48%。品牌价值TOP50品牌的平均品牌价值从1.33亿元,涨至6.77亿元,整体涨幅410.61%。

2016年,品牌价值均在10亿元以下;2025年,10亿元(含)以上的品牌数量达到了8个,价值在1~10亿元和0.1~1亿元的品牌数量占比分别为27.87%和43.55%,另有25.78%的品牌价值在1000万元以下。

从2016年发展至2025年,10亿元以上的高品牌价值果品企业自主品牌浮现,品牌价值低于1亿元的中小微品牌参与评估的积极性高。

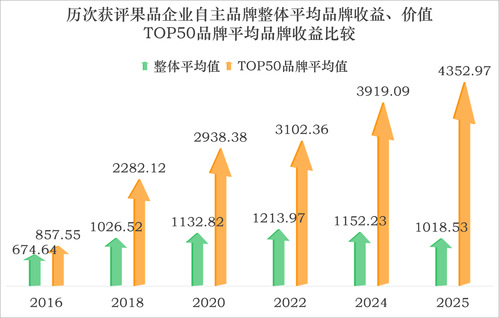

2.品牌收益:品牌溢价增长速度趋缓

2016年,获评果品企业自主品牌的平均品牌收益仅674.64万元,其中品牌价值TOP50品牌的平均品牌收益为857.55万元,均不足1000万元;到2025年,获评果品企业自主品牌的平均品牌收益1018.53万元,TOP50品牌的平均品牌收益达到了4352.97万元。

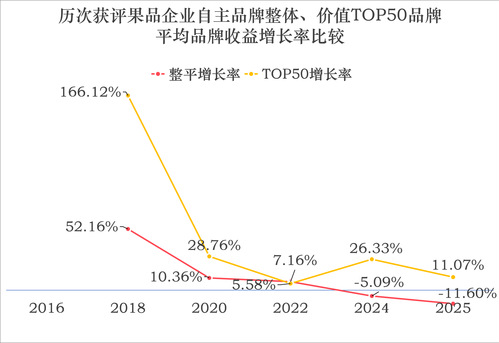

从历次评估品牌的品牌收益增长率来看,2018年,整体平均品牌收益较2016年增长了52.16%,品牌价值TOP50品牌的平均品牌收益较2016年增长了166.12%,均远高于后续年份。

获评品牌整体平均品牌收益增长率与TOP50品牌的品牌收益增长率曲线均呈下降趋势,说明,获评果品企业自主品牌的品牌收益增长率速度放缓。

3.品牌忠诚度因子:头部品牌的市场价格稳定性更强

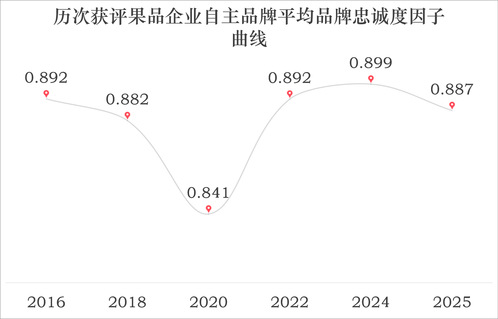

纵观6轮评估数据,获评果品企业自主品牌的平均品牌忠诚度因子保持在0.84~0.90之间,整体与果品区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子曲线相吻合,表现较为平稳。

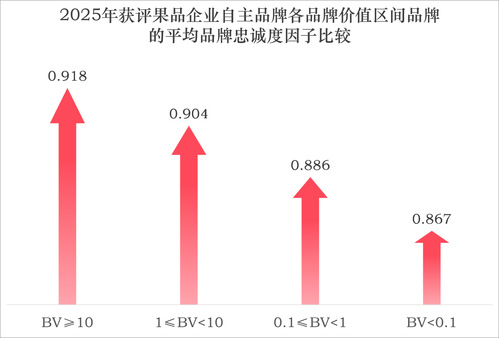

2025年,品牌价值在10亿元以上的品牌,其平均品牌忠诚度因子为0.918;价值在1~10亿元之间的品牌,其平均品牌忠诚度因子为0.904,价值在1000万至1亿元和小于1000万元的品牌,其平均品牌忠诚度因子分别为0.886和0.867。

数据显示,在获评的果品企业自主品牌中,高价值的品牌,其品牌忠诚度因子普遍较高,市场价格稳定性更强。

4.品牌强度:龙头企业品牌引领作用强

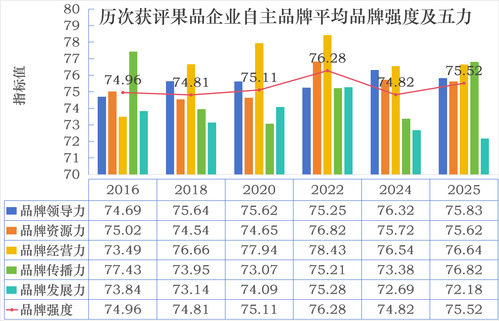

统计6轮评估数据,历次获评果品企业自主品牌的平均品牌强度均维持在75上下,总体比较平稳,但表现不够出色。与2016年相比,2025年,平均品牌强度及品牌领导力、品牌资源力、品牌经营力均向上成长。

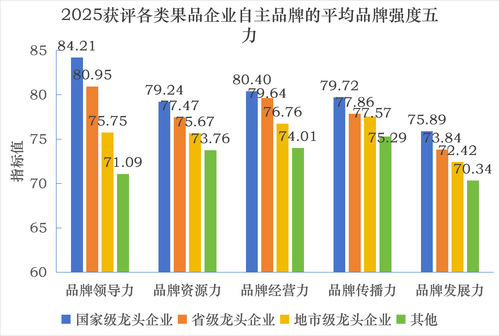

品牌强度五力与龙头企业级别呈正相关,国家级龙头企业自主品牌的平均品牌领导力、品牌资源力、品牌经营力、品牌传播力和品牌发展力均更强,分别为84.21、79.24、80.40、79.72和75.89。与其余各类企业自主品牌平均品牌强度五力相比,国家级龙头企业自主品牌的品牌领导力的优势明显。

品牌声誉是消费者对一个品牌及其相对应产品的质量感知和好感评价,是品牌重要的无形资产,是构建品牌价值的核心要素。2021年,在前序品牌价值研究基础上,中国果品流通协会联合浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、浙江永续农业品牌研究院等机构,开展我国果品区域公用品牌、果品企业自主品牌的品牌声誉评价研究,形成“品牌价值+品牌声誉”的双维品牌评价体系,以更科学、系统地了解、展现果品品牌的成长状况。

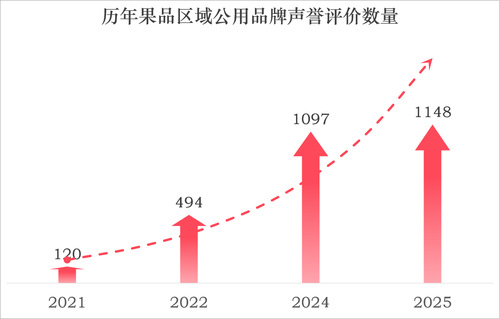

截至目前,课题组均已发布了4轮我国果品区域公用品牌和果品企业自主品牌品牌声誉评价结果,其中的2021年、2022年,品牌声誉评价以百分制进行计算,2024年开始调整为以千分制计算结果。

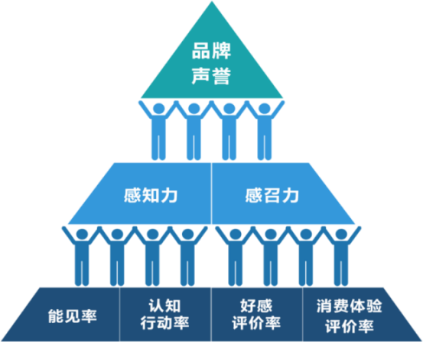

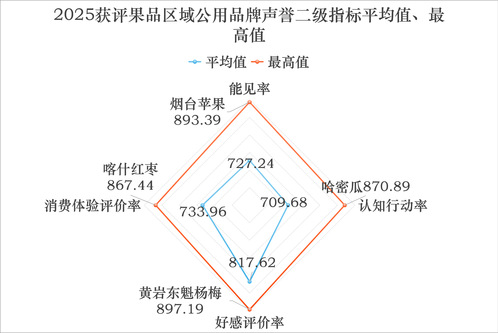

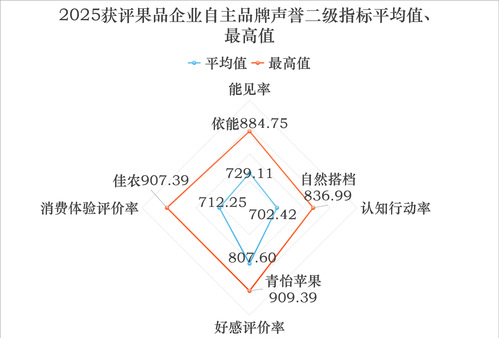

评价依据胡晓云团队自主研发的“中国农业品牌声誉评价模型”,通过品牌感知力、品牌感召力2项一级指标,品牌能见率、认知行动率、好感评价率和消费体验评价率等4项二级指标等层级指标,经由对互联网信息平台、大众传媒、社交媒体、短视频平台和电商零售平台等大数据环境中的“自然言语”进行提取与解析实现综合评价。

中国农业品牌声誉评价模型

2021—2025年4轮品牌声誉评价,累计获评的我国果品区域公用品牌数量达到了2859品牌·次;获评果品企业自主品牌的数量累计达975个品牌·次。

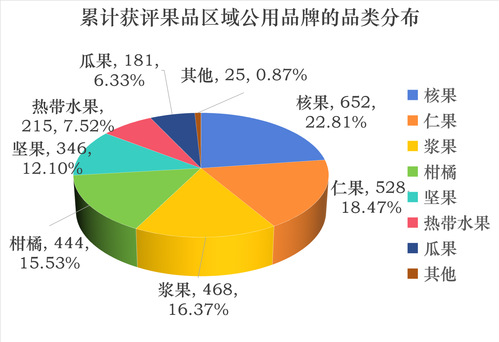

获评果品区域公用品牌全方位覆盖我国31个省(自治区、直辖市),产品涉及核果、浆果、仁果、柑橘、坚果、热带水果、瓜果和其他特色果品。

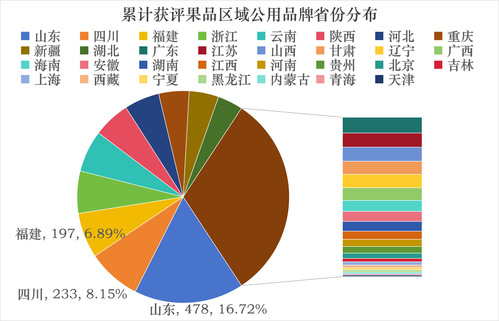

山东、四川、福建、浙江、云南、陕西、河北、重庆、新疆和湖北等10省份累计获评品牌均在100个以上,其中山东数量最高,为478个品牌·次;核果类品牌的累计评价数量最多,达652个。

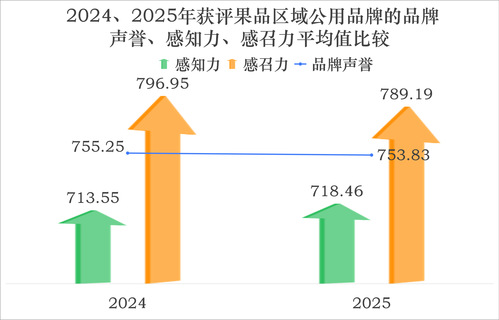

2025年,果品区域公用品牌的平均品牌声誉753.83,其中平均感知力718.46,较上年度略有提升;平均感召力789.19,较上年度有所回落。

品牌感召力普遍高于品牌感知力,且感召力二级指标——好感评价率的平均值、最高值之间的差距相对较小,这与大众传媒以客观报道为主、品牌主动披露的信息多为正面报道相关。同时,数据也反映了能见率、认知行动率、消费体验评价率的提升能显著提高品牌声誉,提示果品区域公用品牌在品牌声誉的维护与提升上,要侧重对品牌知名度、认知度和消费体验感等方面的提升。

历次评价中品牌声誉TOP10品牌,上海佳农历次均为果品企业自主品牌声誉TOP10,陕西顶端果业3次进入品牌声誉TOP10,百果园、华圣、佳沃、清谷田园、枝纯、鲜丰水果、青怡苹果以及齐峰果业/齐峰缘等8个品牌各2次。

在历次品牌声誉TOP10中,来自陕西的有7个,远超过其余省份,广东4个,甘肃3个,重庆和上海均2个,浙江、新疆、山西、山东、湖南、湖北、河北、海南和福建各有1个。

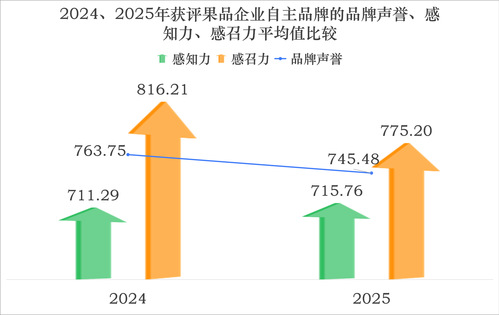

2025年,果品企业自主品牌平均品牌声誉745.48,较上年度有所回落,其中平均品牌感知力715.76,较上年度略有提升;平均品牌感召力775.20,较上年度有明显的下降。

基于数据的可获得性,品牌感召力其中一项二级指标——消费体验评价率的获得主要考察电商零售平台,其平均值与最高值之间的差值高达195.14,远高于其余指标。部分果品企业自主品牌以B端市场为主阵地,在C端消费市场上或被终端连锁店截流品牌露出机会,或未有效露出品牌,从而导致品牌无法得到真实有效的消费体验评价。

数据也反映了一个现象,即生产型企业自主品牌和渠道型企业自主品牌在市场上的话语权各不相同。生产型企业自主品牌相对注重前端的生产种植,对市场的关注与投入相对较少;渠道型企业自主品牌掌握了自我渠道的话语权,大力打造自有渠道品牌,从而弱化了供应链源头的品牌输出,变相削减了生产型企业自主品牌的露出。

在这种趋势下,对于有一定品牌声誉基础的果品企业自主品牌将得到进一步的积累与成长,并促进了果业大品牌的形成,而部分以生产为主的小微企业自主品牌将逐步回归到生产种植本身,成为大品牌背后的产品原材料提供者,成为市场中的“沉默的英雄”。倘若二者结合,形成“优果生产+渠道销售”的战略同盟,并实施品牌联合推介,或能够将推动中国果业生产者、渠道商与消费者实现合作多赢的局面。

这十年,中国果品区域公用品牌的品牌价值呈现持续增长态势,中国企业自主品牌价值也在努力成长,中国果品品牌的品牌声誉也日渐创造了良好的消费关系,中国果品的品牌集群航空母舰已然形成。

下十年,果业将迈步从头越,获得更高的价值空间,实现中国果业下一个十年的辉煌发展。

在当前新的市场环境下,果业品牌发展面临着诸多的挑战,需要从战略层面进行系统性规划,建议从以下方面入手:

1.聚焦双重生产力构建品牌差异化优势

中国果业品牌建设应当以新质生产力为核心驱动力,继续加大科技创新投入,特别是在品种改良、数字农业等关键领域实现突破,同时完善品牌价值转化机制,通过文化赋能、消费洞察等手段,将技术优势有效转化为市场竞争力。只有实现“新质生产力”与“心智生产力”的双重突破,才能真正构建起具有持续竞争力的差异化品牌优势。

2.强化三大核心要素推动品牌价值跃升

强化品牌价值、提升品牌声誉、创新品牌文化力这三大核心要素,是推动我国果业品牌实现价值跃升的战略支点。通过构建科学评估体系与深化创新实践路径,聚力打造兼具市场竞争力与文化生命力的中国果品品牌集群。

品牌价值是品牌建设综合成效的量化体现,更是未来盈利能力的“风向标”。各品牌主体必须建立动态策略调整机制,根据发展阶段特征实时优化建设重心,确保价值培育始终与市场需求同频共振。

品牌声誉是制胜未来的法宝。基于互联网信息平台、大众传媒、社交媒体、短视频平台和电商零售平台等大数据环境中的“自然言语”提取与解析,可以全面评估品牌的声誉表现。通过全方位的声誉管理,品牌可以在数字经济时代赢得持续竞争优势。

品牌文化力是指品牌文化对品牌竞争力的作用或影响力,也是品牌谋求永续生存和发展的驱动力,是品牌冰山下的85%。“品牌文化力指数”模型,涵盖品牌文化生产力、品牌文化环境力、品牌文化消费力等维度,为打造具有IP价值和场景体验的文化附加值提供科学指引。我国深厚的果业文化积淀,如黄土高原孕育的苹果文化、岭南地区传承的荔枝文化等,为品牌建设提供了丰富的文化养分和独特的价值支撑。建议加快推进中国果品品牌文化力指数研究,通过品牌文化生产力等三级指标体系,指导推进果业文化故事转化为市场溢价能力,塑造“有强度”“有厚度”“有温度”的品牌形象。

通过构建科学的价值评估体系、实施精准的声誉管理维护、打造独特的文化赋能方式,实现中国果业从产量优势到价值优势的跨越。这一进程中,需要坚持“三化协同”发展路径——以品牌化为引领提升产业价值,以数智化为支撑优化运营效率,以组织化为保障增强产业凝聚力。

3.深耕细分市场领域打造特色企业品牌

在消费升级和市场细分的大背景下,聚焦细分领域、打造特色品牌已成为企业从同质化竞争转向差异化发展的关键路径。

在区域特色挖掘方面,部分头部企业正在通过深度开发区域公用品牌实现差异化竞争。如“库尔勒香梨+孔雀河畔”“延安苹果+凸凸”,这种“地理标志+企业品牌”双轮驱动的发展模式,既发挥了区域公用品牌的品质背书作用,又通过企业市场化运营提升了产品溢价能力。深度挖掘产区文化内涵,构建特色化产品体系,是培育区域核心竞争力的有效路径。

细分场景的专业化产品开发是品牌价值跃升的新引擎。以陕西“曹儒”苹果为例,立足宝鸡地区的优质种植条件,在标准化精细管理的基础上,赋予苹果“SOD+蜜+硒+黄豆酵素”等营养健康功能支撑,成功塑造了高端健康果品的品牌形象。

面向未来发展,企业品牌建设应通过深耕细分领域、强化特色优势,培育更多具有核心竞争力的专业化品牌,共同推动我国果业品牌建设迈向高质量发展新阶段。

4.推进产业深度融合拓展价值创造空间

构建多元化的产业生态体系,有效延伸产业链、提升价值链,为果业品牌建设注入新的活力。

在产业融合模式创新方面,重点探索跨产业横向融合。积极推动果业与文旅、康养、教育等产业的跨界合作,开发复合型产品和服务。同时,运用大数据、物联网等现代信息技术,重构产业生态,提升运营效率。

产业融合的关键在于价值共创,要建立多方参与利益共享机制,让农户、企业、消费者等各方都能从中获益。

在推进产业融合过程中要始终坚持品牌引领的发展理念,通过品牌化运营来提升融合发展的质量和效益。要将品牌理念贯穿于产业融合全过程,在拓展价值空间的同时不断增强品牌影响力,最终实现产业发展与品牌建设的良性互动与相互促进。

5.加快国际战略布局提升全球竞争能级

我国幅员辽阔的果品产区孕育了丰富多彩的果业文化,从黄土高原的苹果种植智慧到江南水乡的杨梅栽培传统,从新疆戈壁的香梨传奇到岭南大地的荔枝文化,这些承载着地域特色和农耕文明的文化瑰宝,正是中国果业走向国际市场的独特优势。

文化传播是国际化的核心环节。创新文化表达方式,运用现代传播手段展现中国果业的独特魅力。

国际合作平台建设至关重要。建议由中国果品流通协会等组织牵头,与主要贸易伙伴国的同业组织建立常态化交流机制,定期举办产业对话活动。重点打造若干具有国际影响力的专业展会,为中国果业品牌提供展示窗口。同时要推动建立产学研国际合作网络,促进品种、技术、品牌等领域的交流创新。

在出海保障方面,各级政府要重点推动国内质量标准与国际接轨;建立出口企业能力培育计划,通过专题培训、实地指导等方式,帮助中小企业提升合规经营水平;提供法律咨询服务,帮助企业应对贸易纠纷,提供针对性支持措施。

面向未来,中国果业国际化发展要以文化为魂、以品质为基、以创新为翼。通过构建政府引导、协会服务、企业主导的协同机制,培育一批具有文化特色的国际知名品牌,让中国果品成为传递东方智慧的文化使者,在全球市场绽放独特魅力。