公告栏:

站内搜索:

专著分享 | 地理标志农产品符号化的理论基础

时间:2025-09-05 17:09:16 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 万琰 点击:683次

导语

2025年,由胡晓云主任和万琰博士主笔的最新专著《原型•文脉•现代化——中国地理标志农产品的品牌化》一书出版。本书对中国地理标志农产品的品牌化进行了全面地梳理阐述,通过16章的内容,分别对相关问题进行了深入阐述与探讨,并提供了作者与团队近二十年的相关研究成果。

我们将本书主要内容编辑成推文,陆续分享给大家。帮助读者系统地了解地理标志农产品现代化发展的全貌,和品牌赋能的理论与实践。期望能与更多人一起,为中国地理标志农产品和区域公用品牌的发展,共同努力。

第十章,阐述了“地理标志农产品的符号化”问题,对地理标志农产品符号化的理论基础、四种不同的理论模型进行了分析研究,并根据目前我国内地地理标志农产品的符号化现状,进行符号化设计的基本前提、基本方法论研究。第一节 地理标志农产品符号化的理论基础。

品牌即是符号。品牌通过符号创造,对同类产品提供差异,让生产者能够表征这是自己的作品,也让市场特别是消费者能够了解产品的差异化。这是人所共识。自从远古时期的手工业者在陶罐底部刻画上自己的名字,通过符号打造品牌的行为就产生了。

因此,打造品牌的第一步骤,便是基于品牌主对品牌的产品特征、定位、个性、消费者的理解等,对产品进行符号化的过程。

地理标志农产品,也需要经过符号化的过程,形成品牌符号,以符号对接市场与消费者。但地理标志农产品的符号化过程及其符号化设计与应用,与其他工业品、服务品的符号化过程有着显著的差别。

地理标志农产品符号化的理论基础

与其他产业、企业品牌的符号化过程一样,地理标志农产品的符号化具有以下四个方面的理论基础。

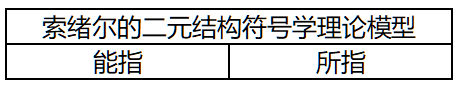

一、索绪尔的二元结构符号学理论模型

二十世纪初叶,瑞典语言学家索绪尔(Ferdnard de Saussure,1961)创立了符号学(semiology)549。他从语言学的视角,将符号分为能指和所指两部分,并认为“能指和所指之间是任意的,约定俗成的”550。这句话的意思是,一个符号与所指涉的对象之间并不一定具有必然联系,而是根据特定的文化习俗、特定的时间、空间、文化理解约定俗成的结果。

索绪尔对能指与所指之间的关系的“约定熟成”的解释,给了品牌符号创造非常重要的使命与机会。也就是说,一个品牌符号的创造,需要通过“能指”来表达“所指”,而由于品牌符号创作者处于特定的集体无意识(原型)、文化习俗等的影响,处于特定的时间、空间、文化圈层,其创造的品牌符号的能指所表达的所指,两者之间需要有约定俗成的前提。

表10-1 索绪尔的二元结构符号学理论模型

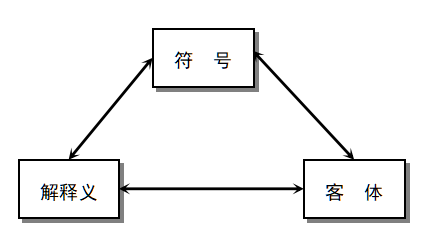

二、皮尔斯的三角结构符号学理论模型

而索绪尔所说的这种约定俗成,由美国的符号学之父皮尔斯的对意义元素的三角模型解释为下图:

图10—1 符号的意义元素的三角模型

图10-1的三角结构意为,符号对一个人而言,在某种情况或条件下,代表着某种事物。它向某人表达,也就是在该人的心中创造出一个相同的符号,或者是一个更精致的符号。该人所创造的符号可称之为原先符号的解释义,这个符号所代表的事物,即是指涉物551。

三角模型中的“解释义”的使用,被学者们称之为是皮尔斯对符号学的最大贡献。皮尔斯认为,一个符号只有能被解释成符号才能成为符号每个符号都必须能够表达一个解释项。因此,在最广泛的意义上,解释项可以被理解为符号在每个符号使用者心中所引发的一种动态的、 连续的思想552。皮尔斯又认为:“一切思想都处于符号之中”553,每一种思想作为符号必须根据另一种符号进行解释。由此,“不存在任何例外……一种法则,即每个思想符号(thought-sign) 都会被翻译成或者被解释成随后一种符号(asubsequent one)……”这说明,任何符号表意过程实际上都是解释义的衍义过程,因此,符号意义的生产与传播实际上是动态与开放的554。皮尔斯说:“存在着意向解释项 (Intentional Interpretant),它决定着发送者(utterer)的心灵;效力解释项 (Effectual Interpretant),它决定着解释者(interpreter)的心灵;而交际解释项 (Communicational Interpretntant)或曰共同解释项(Cominterpretant)则决定的是,发送者与解释者为了使交际得以发生而相互融合(fuse)而成的心灵。可以把这种心灵称为共同心灵 (commens)。555”

这与皮尔斯对“传播”的含义的理解相关,他认为,“传播”可定义为“两个心灵间的相互沟通 (intercommunication)”556。以符号为表征的传播,是心灵之间的相互沟通,因此,对符号的理解,是符号制作者与符号接收者共同进行对解释义进行不断衍义的过程。

在品牌符号的生产与接受的交互过程中,品牌符号生产者在有关品牌的特征、定位、消费功能、消费诉求的前提下,有一个清晰的“意向解释项”,而当“意向解释项”成为一个符号被市场及消费者接收、接受时,如果能够产生“共同解释项”,双方之间产生了相互融合的心灵,即共同心灵,那么,品牌诉求也就通过品牌符号的生产与接收,而达到了有效的沟通。

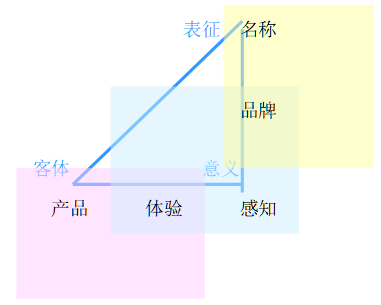

在20世纪80年代到90年代初曾在苹果公司管理跨职能设计团队的知名设计师Hugh Dubberly(中文译为:“休·杜伯里”或“休·达伯利”),曾经在2000年,设计经营院品牌会议(Design Management Institute Branding Conference)上,又在2000年夏在Telluride进行的设计建议会议(Advance for Design Meeting)上先后发布过一个基于皮尔斯的“三角符号理论模型”的“品牌模型”:

图10-2 Hugh Dubberly的三角品牌模型

资料来源:设计建议会议(Advance for Design Meeting,2000)

在该品牌模型中,Hugh Dubberly主张,一个品牌模型,至少包括符号表征(品牌名称、品牌图案、品牌代言人、商业外观等)、符号所表征的客体(产品或服务)、符号的意义(消费者通过对产品的体验,感知到的意义)。这一模型,将消费者的感知完全纳入了三角模型当中,并成为符号所表征的产品的意义的解释者。体现了对品牌中的消费者认知价值的肯定。

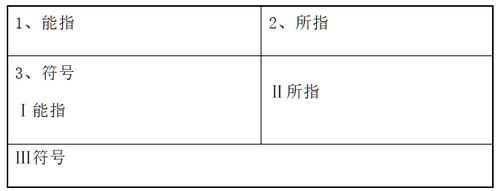

三、罗兰·巴尔特的符号神话理论模型

法国的罗兰·巴特尔,是首先将符号学观点应用于广告研究中的学者。他以符号学进行广告译码,挖掘出广告背后所隐藏的意义。而广告的重要作用,就是建构品牌及其品牌的价值与意义。罗兰·巴特尔认为,符号表意的过程可分为三个层次,包括符号的第一层意义,即「外延意义」(denotation),而第二层、第三层意义则分别是「内含意义」(connotation)与「神话层次」(myth)。「外延意义」指的是一般常识,也就是符号明显的意义,「内含意义」和「神话层次」都与意识形态有关。外延意义的信息往往将这些意识形态加以自然化,使我们陷入社会建构的文化模式和价值体系中却不自知。透过符号学的解析,则可以帮助我们了解各种符号、信息结构下所代表的深层意涵。“神话的效果发生于第二层符号结构,第一层中完整的符号在第二层中变成了一个空洞的能指”557。

表10-2 罗兰·巴尔特的符号神话理论模型558

罗兰·巴尔特的符号神话理论模型告诉我们,符号不仅仅存在表层的含义,更重要的是,将第一层级的能指+所指构成一个第二层级的能指,其所指便会产生神话效果。

将符号的神话理论模型运用到品牌符号设计中,可以生成多层级的符号意义,甚至可以产生超越原来的能指、所指所在的意义层面,实现意义的神话化或者超越。这给了品牌符号创造者以超越表层意义而利用符号产生更深层次、更具有超越性、象征性意义的机会。用一个品牌符号的创造,提供超越产品表层意义的象征意义,这是品牌符号设计需要解决的重要问题。因为,正如“新生活世界模型”中的三个层级的意义需求一样,消费者的欲求,已经超越了日常世界、现实世界,而祈求在象征世界中获得更多的深层次的满足559。

无论是索绪尔还是皮尔斯、罗兰·巴尔特,他们有关符号的理论均被后人所追随、延展及应用。特别是在广告界,在许多的经典品牌的品牌广告传播中,我们都可以看到上述三种符号理论的具体应用。而上述理论,也应当可以作为地理标志农产品品牌的符号化的理论基础。

四、中华文化符号学及其五元符号理论模型

符号学中的文化符号学,专门研究文化符号及其在人类社会和个体生活中作用。它探讨文化如何通过符号的运用传递意义,以及这些符号如何影响人们的思维、行为和社会关系。文化符号学借鉴了语言符号学的理论,将符号视为由能指(形式)和所指(意义)构成的整体,并强调符号的意义是在特定的社会、历史和文化背景下生成的。因此,近年来,有学者560专门开始研究“中华文化符号学”,其研究内容包括汉字、图腾、礼仪等文化符号,认为这些符号蕴含着丰富的象征意义和文化内涵。有学者在皮尔斯的符号三角模型基础上,提出了中华文化符号的“五元符号理论模型”,在“符形”“解释项”“客体”的基础上,增加了“符事”“符史”二元。

图10-3 吴春琼、王秉安的“五元符号理论模型”

“五元符号理论模型”中,符形指的是(符号的图形),也即是索绪尔的“能指”,符指指的是符号的指代物,也既是索绪尔的“所指”,符义指的是符号解释意义。如前述,“符义”项是皮尔斯对符号学的贡献。而我国两位学者通过对福建土楼的研究,提出要修正、加入“符事”“符史”,指出“文化是经由符号表达出来,不同文化都有各自与其他文化不同的符号体系,符号作为文化的表达物,必带上文化特性,文化意涵往往靠故事来表达和传承,因此符号中的符义也必然与这样的故事对接起来,与符号关联的故事,就简称符事,即符号后面的故事。而文化符号通常是一个长期发展的事物,在其发展过程中存在多个不同的历史面目,符号发展历史上存在的形态是该符号发展的历史,就简称符史。”561

作为地理标志农产品品牌,其在历史长河中不断发生的故事与文脉,是其品牌文化及其品牌文化力赋能的重要内容。因此,相较于皮尔斯的“三角符号理论模型”,吴春琼等提出的“五元符号理论模型”更具有理论的现实应用针对性。

参考文献:

549 (瑞士)弗迪南·德·索绪尔著,高名凯、刘润清译:《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版。

550 李幼蒸著:《理论符号学导论》,社会科学文献出版社1999年版。

551 John Fiske. 传播符号学理论. 张锦华.台湾远流出版事业股份有限公司,2003:25。

552 哈佛八卷本《皮尔斯文献》(Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge:Harvard University Press,1931-1958) 第2卷,第308段。转引自赵星植,《皮尔斯的三元模式在传播学中的意义》,《中外文化与文论》2015年第3期,第180-189页。

553 Charles S.Piece.Writing of Charles Sanders Peirce:A Chronological Edition,Vol 2. Edited by the Peircean Editions Project.Bloomington and Indianapolis:Indiana University Press,1984, p.213.转引自赵星植,《皮尔斯的三元模式在传播学中的意义》,《中外文化与文论》,2015,(3),第180-189页。

554 赵星植:《皮尔斯的三元模式在传播学中的意义》,《中外文化与文论》2015年第3期,第180-189页。

555 同上。

556 哈佛八卷本《皮尔斯文献》(Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge:Harvard University Press,1931-1958) 第6卷,第161段;转引自赵星植,《皮尔斯的三元模式在传播学中的意义》,《中外文化与文论》2015年第3期,第180-189页。

557 (法)罗兰··巴特尔著,许绮玲译,《神话——大众文化诠释》,上海人民出版社1999年3月版,第171页;(法)罗兰·巴特著,王东亮/等译,《符号学原理》,三联书店1999年6月版,第84页。

558 (法)罗兰·巴特著,王东亮/等译:《符号学原理》,三联书店1999年6月版,第84页

559 胡晓云:《21世纪中国广告:以“新生活世界模型”观照中国消费者》,《现代广告》2000年卷首文。

560 吴春琼,王秉安:《改进的五元符号模型构建———以福建客家土楼文化为例》,《汕头大学学报》(人文社会科学版)第33卷第8期,第36-46页。

561 同上,第36页。